本文来转载自 “mom看世界(ID:)” 2021-2-5

作者:

这几天,大家讨论最多的,莫过于这四个字了——“阳刚之气”。

因为话题太热,甚至一度被顶上了微博热搜,一个大写的“沸”字。

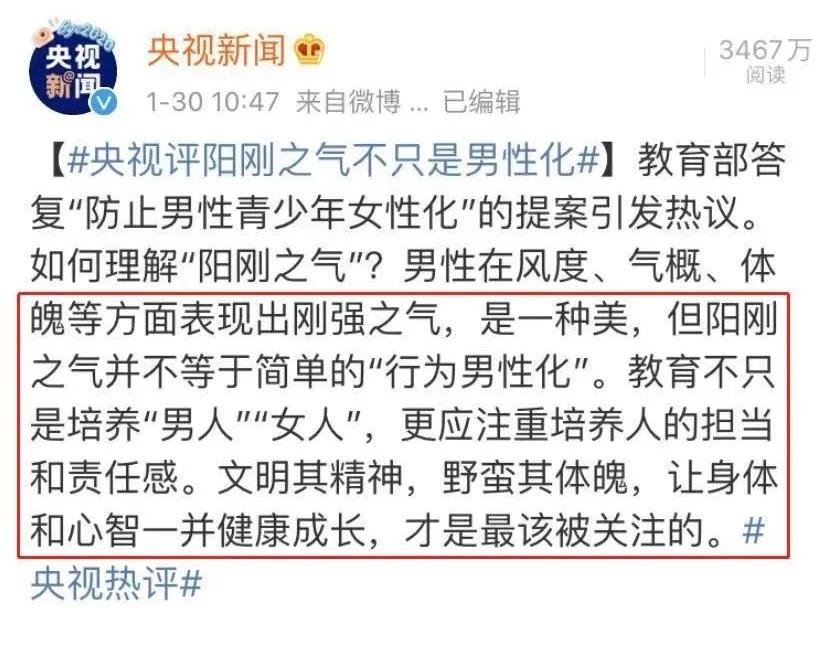

而这一切都源于教育部对政协委员《关于防止男性青少年女性化的提案》的回复。

这个提案和回复,为什么会引起这么大的讨论?

因为在一定程度上,它把男性、女性放在了彼此的对立面。

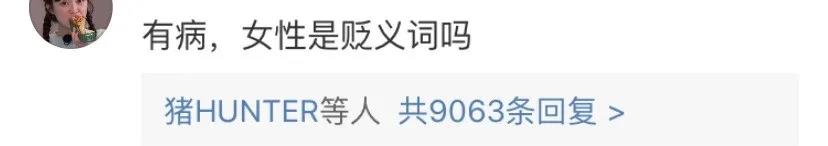

光看这个提案的标题,就已经让很多网友坐不住了。

因为它暗含了“性别等级”,抬高了“男性化”,贬低了“女性化”,甚至将“女性化”当作了贬义词。

还有的网友,觉得教育本身不应该按性别一刀切,两性特质中优秀的品质,都值得我们尊重。

不同于提案,教育部的回复将对象放在了全体学生上,并没有明显的性别指向:加强体育教育,培养学生的“阳刚之气”。

而央视随后发表的热评,更是将“阳刚之气”从简单的“行为男性化”中解放出来,将它的含义从“强壮的体魄”拓展到“有责任、有担当”的优秀品质。

说的都对,我都赞同。

教育的本质从来都是培养人,培养身体健康、心智健全的人,而非男人、女人。

但是,我敢打赌,大多数妈妈应该和我一样,还是希望(不是要求)儿子有男孩的样,女儿有女孩的样。

不为别的,因为对他们来说,这是条更加容易和轻松的路。

个体vs社会,是个难题

我经常在文章里引用经济学的观点,今天也不例外。

古典和新古典经济学家有一个共识:人的行动是原子化的,是理性的和自私自利的。

啥意思?

放在今天讨论的主题情境下,意思就是,我们如何养育男孩完全是我们自己的事情,我们会理性选择对孩子个体利益最大化的方式,不受(很少受)外界环境的影响。

但这只是经济学家畅想的理想状态,我们作为经济人的同时,还是社会人。

在社会学家看来,人的行动是一个遵从风俗、习惯和规范的过程。也就是说,我们在养育男孩时,会遵从社会规则的影响。

孩子刚出生时,性别是一个生物名词,它代表的只是孩子体内的染色体不同。

但随着孩子长大,在父母、学校、社会共同的教育下,男女性别有了一定的社会含义。

“性别刻板印象”这个词,不管我们认不认同、接不接受,它的影响力实实在在摆在那里。

我们常常在很多场合听到过这样的对话:

啊呀,这是男孩呀,我看头发长长的,还穿个红衣服,以为是女孩子呢。

男孩子确实应该有男孩子的样子,要多跑跑、多运动,强壮一点,弱不禁风的可不行。

都是大孩子了,遇到点事情还哭哭啼啼的,你是男子汉了,别动不动就哭,多丢人。

男孩嘛,神经大条很正常,没有女孩子细腻、善解人意。

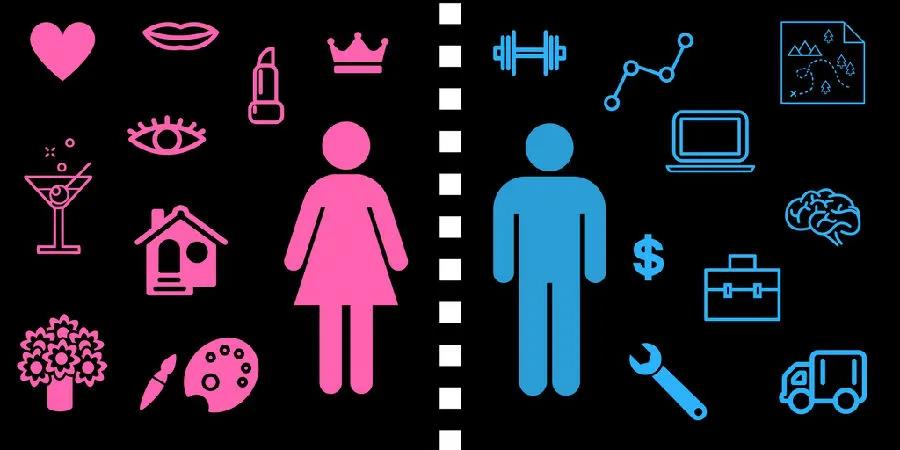

不管我们承不承认,我们所处的环境,大多数时候就是按照性别将世界简单地一切为二的。

小女孩的衣服、玩具,粉粉嫩嫩,小男孩的,黑白灰外加迷彩。电影、动画片的里的形象,大都是女孩可可爱爱,男孩坚毅勇敢。

不管我们愿不愿意,当我们的孩子外表、行为更符合“社会标准”,他们会更容易被接受,更容易获得认可(即社会学讨论的合法性)。

一些调查研究发现,穿着“奇装异服”的孩子,更容易在学校被欺负或霸凌。

但是,看似“正确”的做法中埋藏着了一个巨大陷阱。

当我们把这些“性别刻板印象”当成理所当然,以致于完全忽略了理性决策,放弃站在孩子个体利益最大化的立场上做决策,转而简单粗暴地让他遵从社会规范,我们很有可能成为把性别枷锁亲手套在孩子脖子上的“帮凶”。

理所当然的“男生模样”

因为你是男孩,所以你必须强壮

纪录片《面具之下》里的一个男孩子,他说自己从小头发很长、说话音调很高。

小学时,他是合唱团的成员,还会拉单簧管,有自己喜欢的朋友,可以用不同的方式表达自己,日子很快乐。

但到了初中,一切都发生了改变。大家因为他的头发长、皮肤白、说话声音尖,会嘲讽他,骂他是“娘娘腔、同性恋、胆小鬼”。

那是他第一次感受到社会的力量,感受到同伴的压力。

为了让自己变得“够男人”,他剪短了头发,改变了穿衣风格,甚至刻意压低了自己说话的声音。

因为长期压低声调,他甚至都不知道自己是什么时候变声的。

外貌的改变,还不足以让他融入所谓的“男性群体”,他还加入了所有球队,只为让自己看起来强壮一些。

他甚至疏远曾经亲近的朋友,只因为朋友看上去很柔弱,不够有男子气概。

他说,学校变成了他的训练场,教他表现男子气概,让他表现得跟其他男孩子一样,他不再被同伴嘲笑和辱骂,但内心却很孤独。

对于大多数男孩来说,遵从社会惯例做法,成为大家预期的男孩模样,是件自然而然的事情。

但对于一些男孩来说,随大流可能意味着强迫自己背叛自己,迎合了大众观点,却折磨了自己。

因为你是男孩,所以你必须坚强

除了外貌,男孩子的个性发展,也深受性别刻板印象的束缚。

想象一下,当一个4、5岁的小男孩在商场嚎啕大哭时,我们会有什么样的反应?多数情况下会觉得是一件很平常的事。

当小男孩长到10岁时,不等周围人侧目,爸爸妈妈就一定会告诉他“不要在外面哭鼻子”,因为很丢脸。

到了小男孩12岁的时候,如果他还在公共场合哭鼻子,父母不再会像小时候一样,第一时间去关注他的情绪,而是会在心里嘀咕,这孩子是不是有问题。

怎么动不动就哭!

也太脆弱了,一点不坚强!

虽然,现在大多数父母都知道要鼓励男孩子表达情绪,但那仅限于他们小时候。

随着男孩长大,父母对他们情绪的关注会越来越少。取而代之的是帮助他解决问题,告诉他如何去做。

因为在父母看来,哭没用任何用处,解决问题才是根本。

也正是因为这样,我们的男孩子会越来越不习惯表达情感。很多时候,他们不是不想,而是不能。

因为,周围所有人都在告诉他:你不能脆弱、不能哭泣,你要像个男子汉,要坚强起来,要把事情解决掉。

时间长了,这样的要求,渐渐变成了他们自己也觉得“承受压力、隐藏痛苦、压抑情绪”,这些都是理所应当的事情。

有研究发现,每天全世界都有至少3个男孩自杀。

但不同于女孩子自杀前的诸多征兆,男孩子的自杀是无声无息、没有预兆的。

为什么?

因为,他们压抑了自己的情感,从不把心事外露出来;同时也没有人,可以走进他们的内心。

最终,他们需要的被理解、被宽慰,都变成了默默隐忍。

扛过去了,会被大家称赞为“成长”;扛不过去,就要独自面对苦闷、悲伤,甚至抑郁、自杀。

养育,从来不是按性别一刀切

我们要承认,在男孩、女孩的成长过程中,因为生理发育的原因,确实会呈现很多带有性别指向的不同特质。

比如,同龄男孩子更好动、更有攻击性;女孩子语言、情绪表达更好。

对于这些具体问题,我们确实需要找到适合他们的方式,进行养育(☞养男孩,最怕父母用这5件事磨掉他的锐气)。

可以让男孩子多进行一些体育锻炼,消耗过盛的精力;多用“男孩式”的语言跟他们交流、引导鼓励他们表达情绪。

但从更宏观的角度看,男孩、女孩都是孩子,他们本质上都是人。

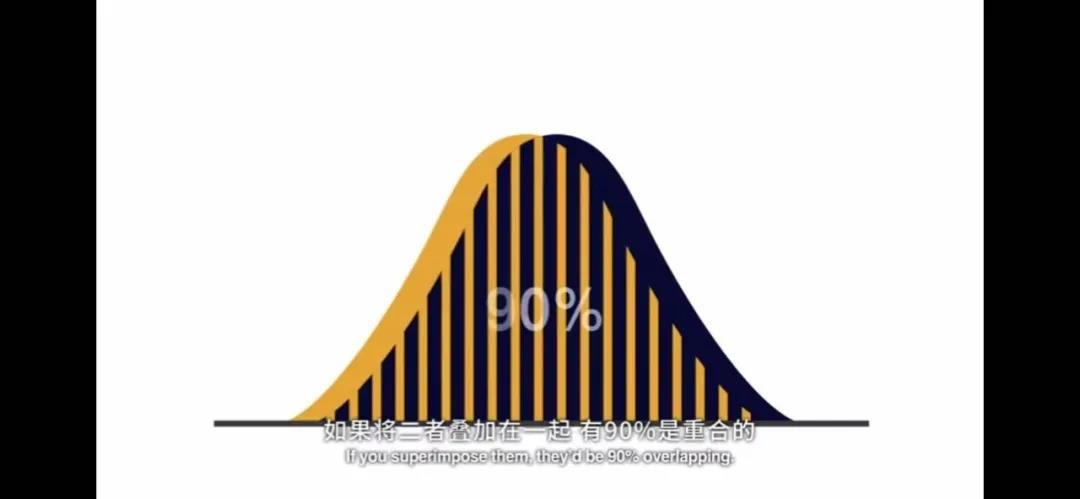

就像一份心理研究发现的,面对同样一份心理问卷,5万男孩和5万女孩的答案,都呈现一个钟型的曲线。

如果我们把两条曲线叠加在一起,会发现90%的部分是重合的。

所以,男孩、女孩即便性别不同,但大家的相同点是多于不同点的。没有必要把性别特质,放在彼此的对立面。

这点从大脑的特征上,也得到了印证。

一直以来,人们都觉得性别在大脑中留下的特质是与生俱来的、一成不变的,但其实不然。

要知道,我们的大脑是可以被塑造的。不管是空间、语言能力,还是性别特质,都会随着使用的频次而改变。

越使用的部分越灵活,不被使用的部分,就会萎缩。我们的大脑,对于性别的特质,也是一样,它是一个不断变化的过程。

换句话说,男孩女孩之间的很多差别不是天生的,而是我们后天差别化的养育,周而复始累积的自我实现。

当然,大多数男孩会在现在的社会规范、风俗、习惯之下,自然长成男孩的样子,大多数女孩也自然长成女孩的样子,挺好、挺舒服的。

我们并不需要刻意去改变,为了改变而改变,推崇男孩子们都去留长发、变得温柔细腻,女生非得要去舞刀弄枪,但是我们尊重这样的选择。

因为,一个理性、成熟的社会,最不缺的就是多样性和包容性。

很多人为这个话题发声,我相信都不是要从根本上颠覆原来的社会性别约束,而是想促进它更宽容、更有弹性,把更多选择权留给社会个体。

当冲突出现时,放下其他人的看法,回归问题的本源——孩子。

理性地思考:作为独一无二的个体,他需要我们给予什么样定制化的养育?我们怎么选择,才能成就他的个人利益最大化?

无论男孩女孩,遵守规则很重要,但做自己最幸福。

参考资料:

1. 《面具之下》纪录片

2.https://www.nytimes.com/2019/01/22/us/toxic-masculinity.html

3.https://www.verywellmind.com/what-is-toxic-masculinity-5075107

4.Manning up: Men may overcompensate when their masculinity is threatened.pdf

5.https://www.washington.edu/news/2015/06/22/manning-up-men-may-overcompensate-when-their-masculinity-is-threatened/

注:图片来自网络

【声明】本文章不以盈利为目的,如有未注明出处文章的作者或图片,请版权持有者联系我们我们会补上相关作者及出处,感谢您的辛勤创作。凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表赞同其观点,也不代表对其真实性负责。若您对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与我们联系。感谢您的关注和支持!文章首图来源:Unsplash