本文转载自 “大J小D (ID:jiayoubaobao2015)” 2021-3-12

前段时间带着小D去逛菜市场。菜摊老板送了她一只蚕蛹,这只蛹激起她强烈好奇。(我就不放图了,怕吓着你们。今天的文章图片排版都很友好,怕虫人士也可以安心往下看)

之后每一天,她都“着魔”般观察这个棕黄色、扭动的蛹,期盼着它的变化。

后来蛹化成了巨大的蛾子死去了,小D很难过。我带她探索了蚕蛹的故事,让她充分认识到这类昆虫的生命旅程。

这段经历突然让我意识到:我们的孩子离大自然真的很远。惊蛰过了,你带孩子观察昆虫了吗?

世界上大概有5400种哺乳动物,昆虫呢?预计超过1000万种,大概占地球所有生物物种的70%左右。

我们活着的这个地球,研究的“生命科学”,向往的大自然,多半属于昆虫。

观察昆虫能充分打开孩子对生命的思考,培养孩子的观察能力,打开孩子的知识面。

这次和大J研究所伙伴贴心给大家送上:在家“养虫”全攻略,并奉上昆虫主题的各类学习资源、观察模板!

此外文末有惊喜彩蛋,大家不要错过哦!

1

适合孩子们养的昆虫

1、入门级——炎黄第一虫蚕

推荐度:★★★★★

传说中华民族始祖,黄帝的妻子嫘(léi)祖发明和传播了养蚕技术。

虽然嫘祖始蚕只是传说,但蚕堪称中国国虫,驯化历史已经超过了5000年,几乎伴随了整个中华文明的进程。我们知道丝绸之路是“蚕之路”,而《红楼梦》、《鸦片战争》都和蚕有关。

在家养蚕,安全、容易又便宜,还能涨知识——让孩子观察“昆虫完全变态”的四个神奇阶段——卵、幼虫、蛹、成虫,又能感受我国古老的养蚕风俗和历史。

或许也因此“养蚕”才能一直风靡全国所有的幼儿园和小学。

① 从蚕卵到蚕

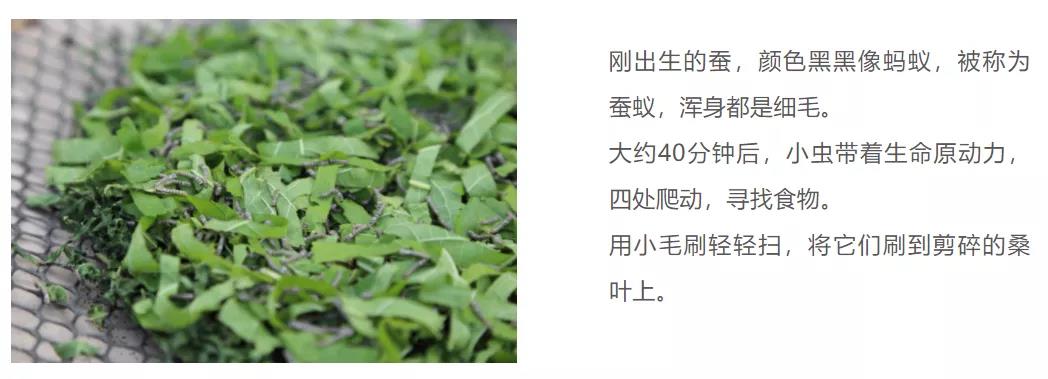

最初的蚕卵像一粒粒黑芝麻。孵化的过程中,孩子能直观看到生命是怎么萌发的:黑粒不断变大,变透明,最后一个新生命破壳而出。

小蚕出生后,每天不停地吃,大家要多准备桑叶。2-3天后,它们减少进食,也不动了;进入眠期,不要打扰,这个阶段之后它们会发生蜕皮。

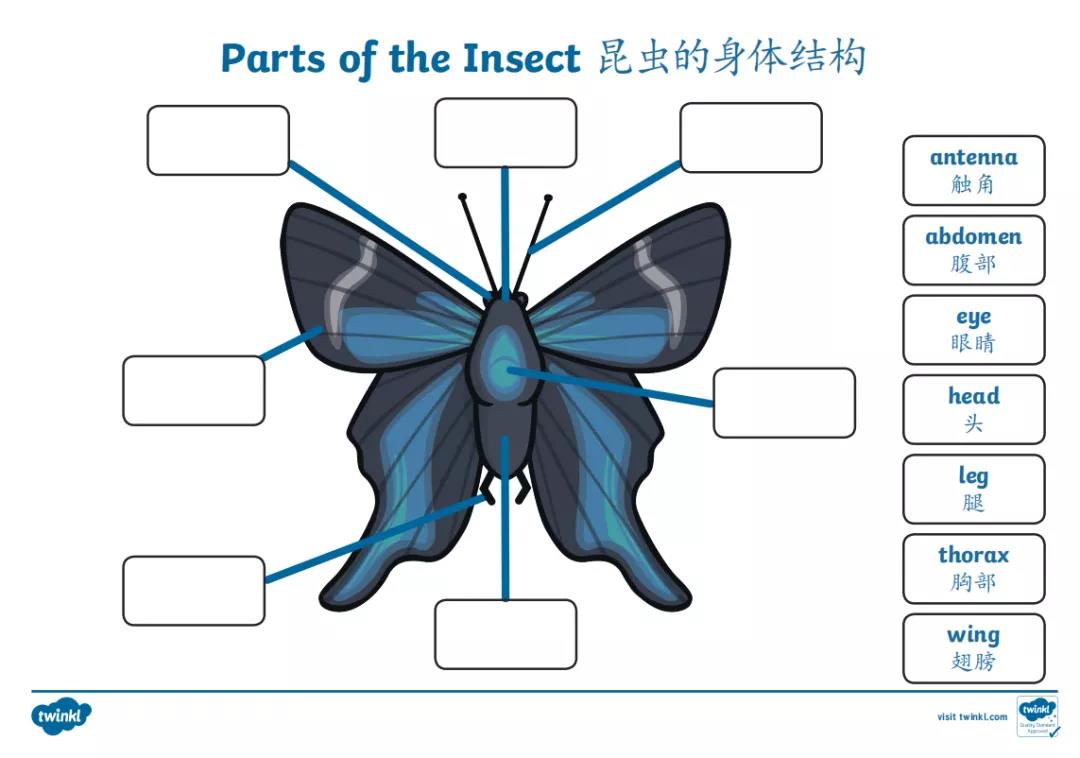

蚕的一生大致会蜕4次皮。当蚕变大,我们可以让孩子观察它的身体结构,大致分为头、胸、腹三部分。

②破茧而出

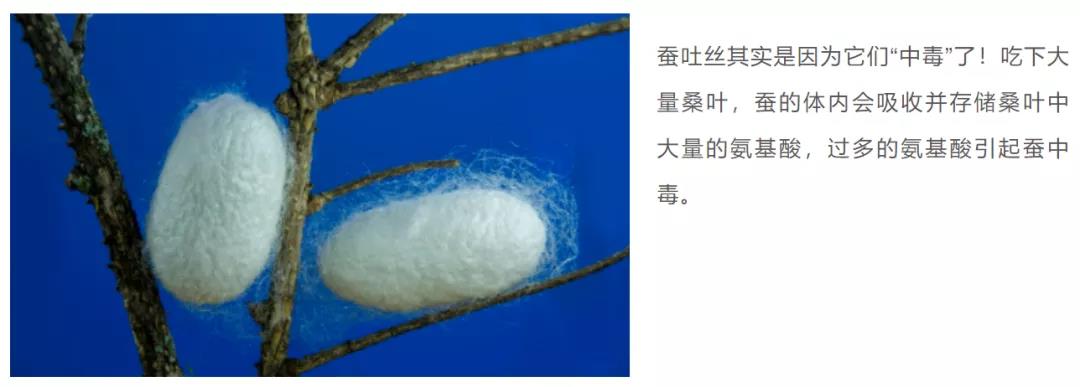

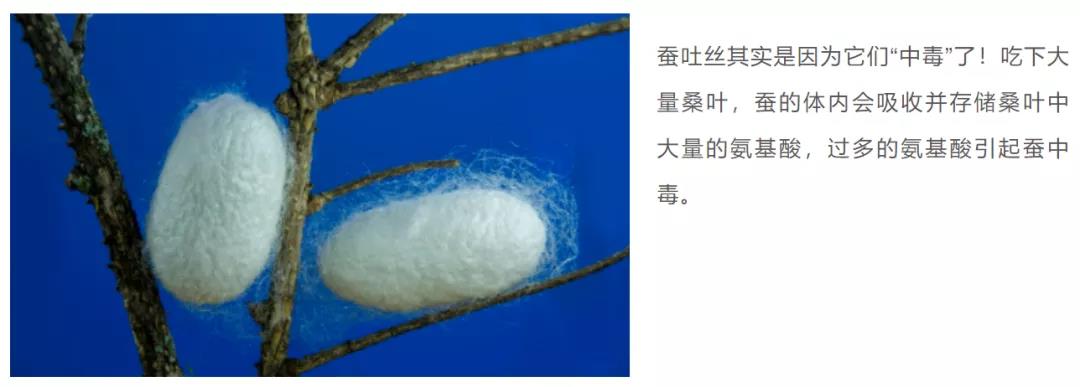

在最后一次蜕皮5-8天后,蚕开始不吃桑叶,身体发黄,半透明,四处乱爬,头左右摆动,说明它们要结茧了。

我们需要给它准备结茧的地方:拿小树枝搭一个架子或者把蚕放在卷纸筒里。吐丝时,让孩子注意观察蚕的头部,是按“8”字形的轨迹摆动的。

结茧后等待10天左右,在晚上或者清晨,蚕蛾就会破茧而出。蚕蛾出来后不会飞,雌雄互相寻找,进行交配。3-4天后,雌蚕蛾产下卵,双方自然死去。

这就是蚕的一生,非常短暂。

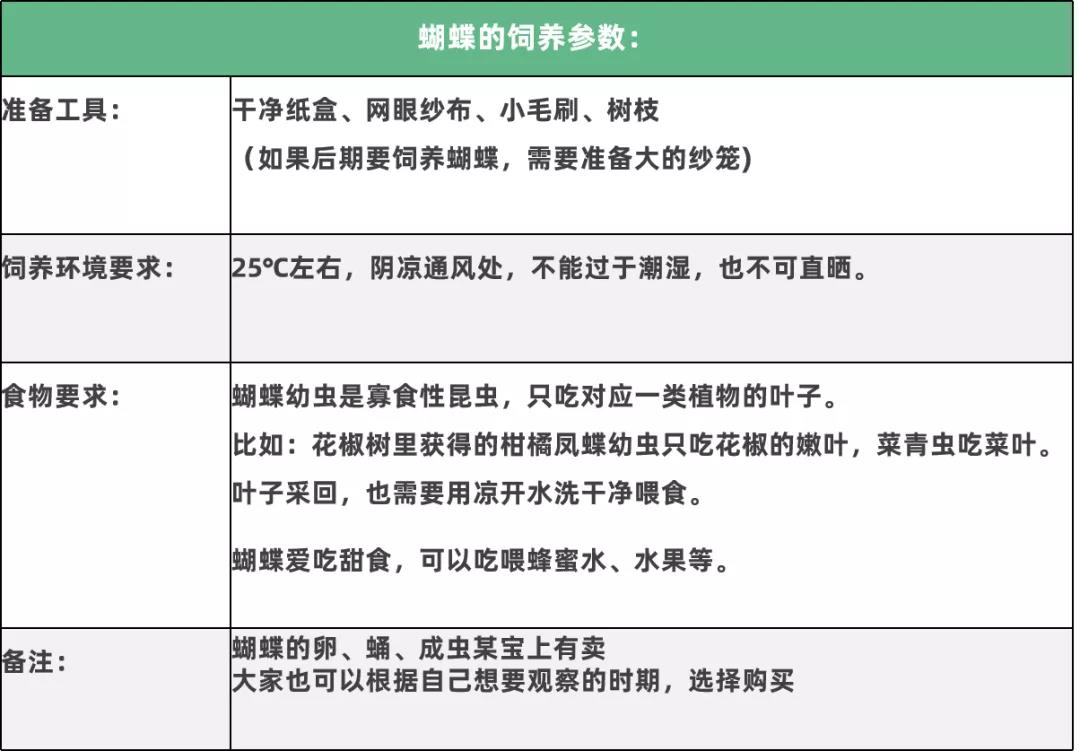

2、进阶级——颜值第一名蝴蝶

推荐度:★★★★

很多小朋友都很喜欢《好饿好饿的毛毛虫》绘本,对里面毛毛虫变成蝴蝶很感兴趣。

不过在户外遇到毛毛虫,千万别让孩子随意去碰触,比如:洋辣子,绝对童年阴影,碰完手立刻就肿!

蝴蝶的一生,整个过程和蚕一样,经历从卵 、 幼虫 、 蛹 、 成虫。比较有意思是寻找蝶卵、羽化和放飞。

① 在大自然里面去寻找蝴蝶卵

通过对蝴蝶了解,找到它们的寄主植物,寻找蝶卵,这一步可以带孩子认识植物。(如果找不到,可在某宝上购买)

比如:菜粉蝶的卵浅黄色,寄生在白菜、花椰菜等十字花科植物叶子后面。

柑橘凤蝶的卵橙黄色,寄生在花椒叶等芸香科植物后面。

注意:蝶卵带回,最好把它寄生的叶子,一起带回去。

② 蝴蝶羽化

卵带回后,和蚕同样的孵化过程。注意:蝴蝶幼虫看起来好拿捏,其实是有攻击性,柑橘凤蝶的幼虫有一对臭角,受惊时会挥发恶臭。

图片

幼虫在大概4次蜕皮后,开始不吃不喝,身体变得透明,烦躁爱乱爬。这时候一定要用有网眼的纱布把盒子封住,防止爬出;并在里面插入树枝,方便幼虫倒挂在树枝上,准备化蛹。

化蛹后需要耐心等待:当蛹颜色变得透明,用放大镜能看到蛹里边翅脉的纹路,估计即将羽化了。

羽化通常发生在夜深人静时,先是头部出现一条裂缝,蝴蝶钻出来,然后慢慢展翅。

刚羽化的蝴蝶,翅膀还没有完全干。这个时候一定不要碰它的翅膀,会伤害到它。大概需要一个小时,蝴蝶翅膀才完全干燥,能真正翩翩飞舞,产生“蝴蝶效应”。(B站有很多羽化视频可观看)

③ 蝴蝶飞啊

想要近距离观察蝴蝶,可以抹点蜜,伸出手等蝴蝶自然落下。让孩子观察蝴蝶翅膀的鳞片,花纹的规律,思考为什么蝴蝶翅膀波光粼粼的?

给蝴蝶喂食蜂蜜水,可以观察到蝴蝶虹吸式口器。化蝶后,蝴蝶一般可以存活14天,所以建议饲养2——3天,观察并记录它的生活习性后,放飞蝴蝶,培养孩子的爱心。

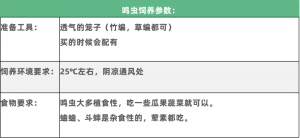

3、进阶饲养——大自然的音乐家鸣虫

推荐度:★★★★

如果不怕吵,在家养鸣虫,也很有意思。我国的三大传统鸣虫分别是“蛐蛐”、“油葫芦”和“蝈蝈”。

饲养鸣虫观察重点是声音,只有雄性鸣虫才会发出声音,雌性并不会。

可以带孩子好好观察它们的“发声器”,还有虫在不同状态:求救、求偶等声音是有区别的。

蛐蛐这一类的鸣虫,还有一个特点:好斗,尤其在求偶期,两只雄性蛐蛐在一起,常常抖得死去活来。

4、高阶饲养——蜻蜓、螳螂

推荐度:★★★,不好饲养

螳螂比较霸气,两把大刀,非常受小朋友喜欢的,但是饲养需要吃活虫,相对麻烦,且有一定攻击性。

蜻蜓,小时候曾非常执着于抓它,但由于蜻蜓有大量复眼,视野范围很宽广,所以特别难抓。

观察蜻蜓的一生,可以了解到不完全变态类昆虫的成长过程——卵、幼虫、成虫,它们没有成蛹期。

蜻蜓的幼虫水虿,需要饲养在水中,在水里不断经历蜕皮,羽化成蜻蜓,过程很独特。

幼虫蜕变成蜻蜓后,拥有精致的身体结构,可以悬停在空中,翅膀因为结构色显出波光粼粼,这些都很值得孩子观察和思考。

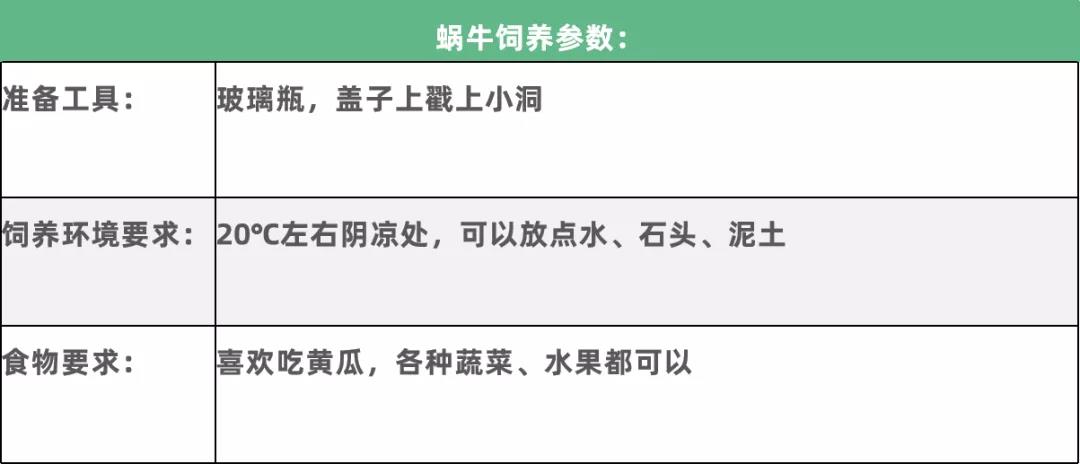

5、超纲小甜甜——蜗牛

推荐度:★★★★★

蜗牛不是昆虫,但是在娃的眼里(可能在很多成人眼里)都算“虫子”。所以实在难以接受昆虫,养个蜗牛也能满足娃的好奇,培养探索的习惯。

蜗牛有很多有趣现象,可以带娃观察:

它是牙齿最多的动物,有数万颗牙齿,墙皮、纸箱都能啃掉。

没有“脚”,但它甚至可以在刀尖上安全行走。因为它们腹足分泌黏液,起到很好润滑、保护作用。

轻轻用手一碰,蜗牛会缩起来,几只蜗牛放在一起,它们会通过碰触触角,进行交流。

其实除了蜗牛,马陆也可以饲养。它长得很恐怖,但是无毒且吃素,很温柔。

以上昆虫,建议观察后把它们放回大自然,它们的生活属于它们自己。

以上昆虫,建议观察后把它们放回大自然,它们的生活属于它们自己。

2

玩归玩,升级一下就是“科研”

通过这些趣味观察,孩子会有很多疑问:为什么有的蚕没有破茧而出?蝴蝶翅膀为什么有这么绚丽的颜色?鸣虫为什么会发声?蜗牛怎么消化墙皮?….

带着这些疑问,我们可以和孩子一起去查找各种资料,寻找答案,帮助孩子认识昆虫世界的神奇。

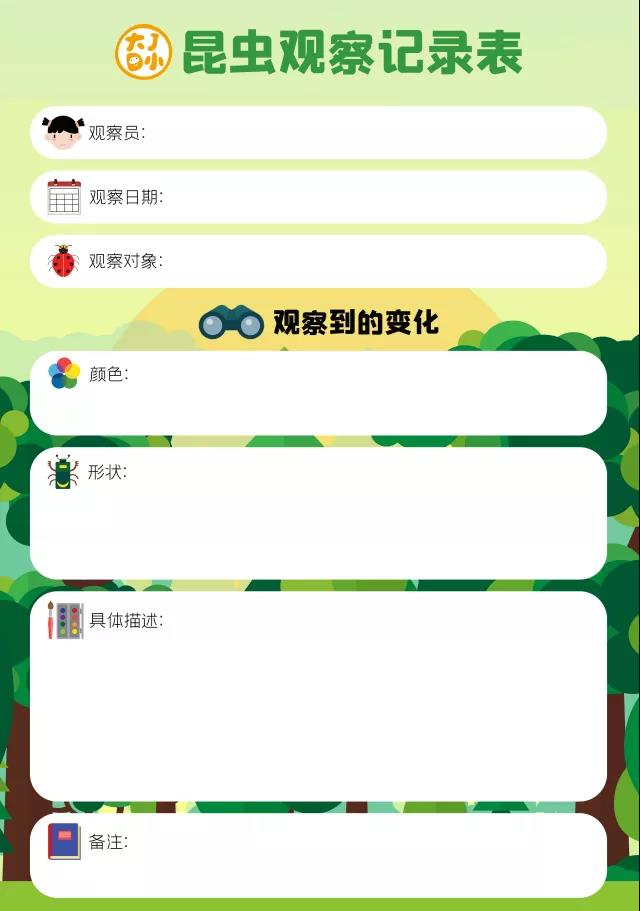

也可以让孩子学着记录昆虫成长过程,做成观察日记。在家里(或者幼儿园)做一次主题演讲,向更多人分享他的观察,展示他探索到的“成就”,鼓励孩子不断去做这样的深入研究。

这个探索自然的学习过程,之前有分享过戳旧文回顾:孩子没自我?或许是你的教育缺了“心”。

文末我们准备好了:昆虫饲养观察记录模板、昆虫主题学习资料、昆虫启蒙游戏,可以免费领取,大家不要错过。

男孩/女孩不同记录模板

3

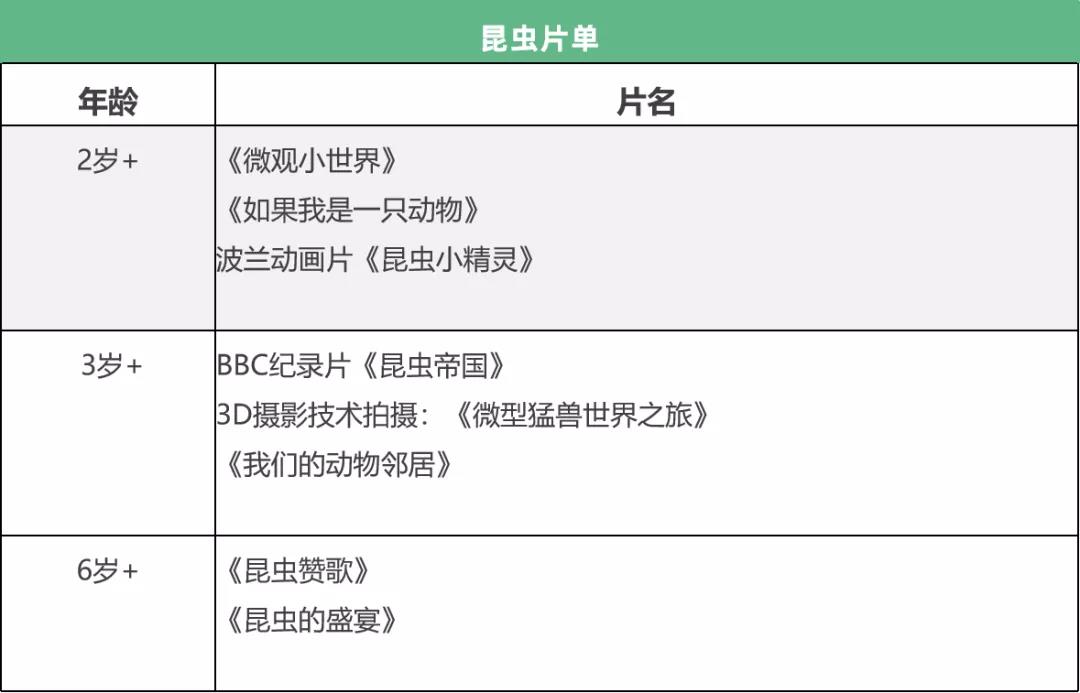

适合孩子们的昆虫纪录片

如果实在不能接受养昆虫,也可以通过这些纪录片满足孩子的好奇心。

其中一定不要错过:《微观小世界》,又名《昆虫总动员》这部其实推荐过很多次了。

这是一部通过艺术加工的伪自然纪录片,通过真实环境+音效+3D动画制作而成。豆瓣评分9.4,播出15年以来一直很受喜爱。

动画片里面没有对白,将昆虫拟人化,比如:开篇爱惹事的瓢虫,招惹了蜘蛛,又招惹蜜蜂,他们一起带来草坪上的一场大乱。每一种昆虫都个性十足,让小朋友在趣味中,了解昆虫特性,成长故事,脑洞大开。

其次还非常推荐:BBC纪录片《昆虫的帝国》,采用3D技术拍摄纪录片《微型猛兽的世界之旅》,以及一部童年小众动画《昆虫小精灵》总共3集,没有对白,但配乐非常动听,画面小清新。

(这些纪录片和动画的观看链接,我们已经总结好了,领取方式见文末)

4

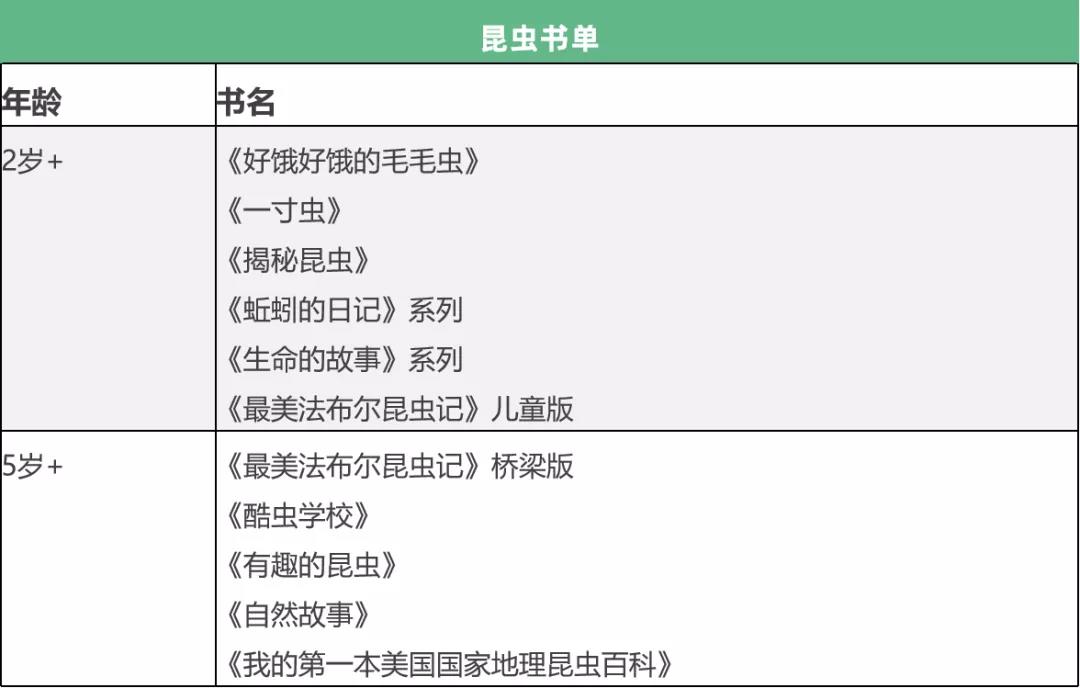

经典昆虫绘本

其中一定不要错过《法布尔的昆虫记》

这是一部不朽的经典,亨利 . 法布尔世界第一位在自然环境中研究昆虫的科学家。他竭尽毕生精力完成著名的《昆虫记》,通过这位科学家细致入微的观察,揭秘了神奇的昆虫世界。

其他还非常推荐《自然故事》温情的笔触,绝美的插画,通过动物的一生,教会孩子敬畏生命。

学龄后小朋友会非常喜欢《酷虫学校》,昆虫科普还糅合校园趣事。

如果你爱这个世界,没有理由不爱昆虫,因为这些昆虫里少了哪一种,我们的世界都可能完全改变。

人类幼崽经常凌虐小虫子:踩蚂蚁、捉弄小虫……看起来像是“天生杀戮基因”在作祟,其实是孩子对其他生命产生强烈兴趣的必经之路……

虫子的生命,是无关紧要的,也是非常紧要的;我们人类可以随心所欲地碾死一只小虫,也可能被小虫们反噬……

陪孩子一起学习和讨论这些,就是对生命最好的教育。

昆虫的一生大多短暂又多彩多姿,我们的一生呢?

观察昆虫记录模板、昆虫主题各类学习资源、纪录片观看地址,大家公众号对话框输入:春天,即可获得网盘链接,进行领取。

这是我和小伙伴们策划的大J研究所的第4篇文章,从成立一开始就是希望可以分享更多免费资源,一起轻松养好娃。

尽管内容免费,但是里面的每一处资料都是需要花费很多时间精力,认真查找筛选的,很难很累。

希望你们多多转发,多多点“在看”,这些是对《大J研究所》最大的鼓励。我们会继续深挖更多好资源送给大家!

【声明】本文章不以盈利为目的,如有未注明出处文章的作者或图片,请版权持有者联系我们我们会补上相关作者及出处,感谢您的辛勤创作。凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表赞同其观点,也不代表对其真实性负责。若您对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与我们联系。感谢您的关注和支持!文章首图来源:Unsplash