本文转载自 “豆妈笔记 (ID:)” 2021-4-2

一直很想写一写安野光雅先生一本很特别的书。不同于《旅之绘本》、《走进奇妙的数学世界》、《十个人快乐大搬家》、《天动说》这样耳熟能详的知名系列,这本书很少有人提及。

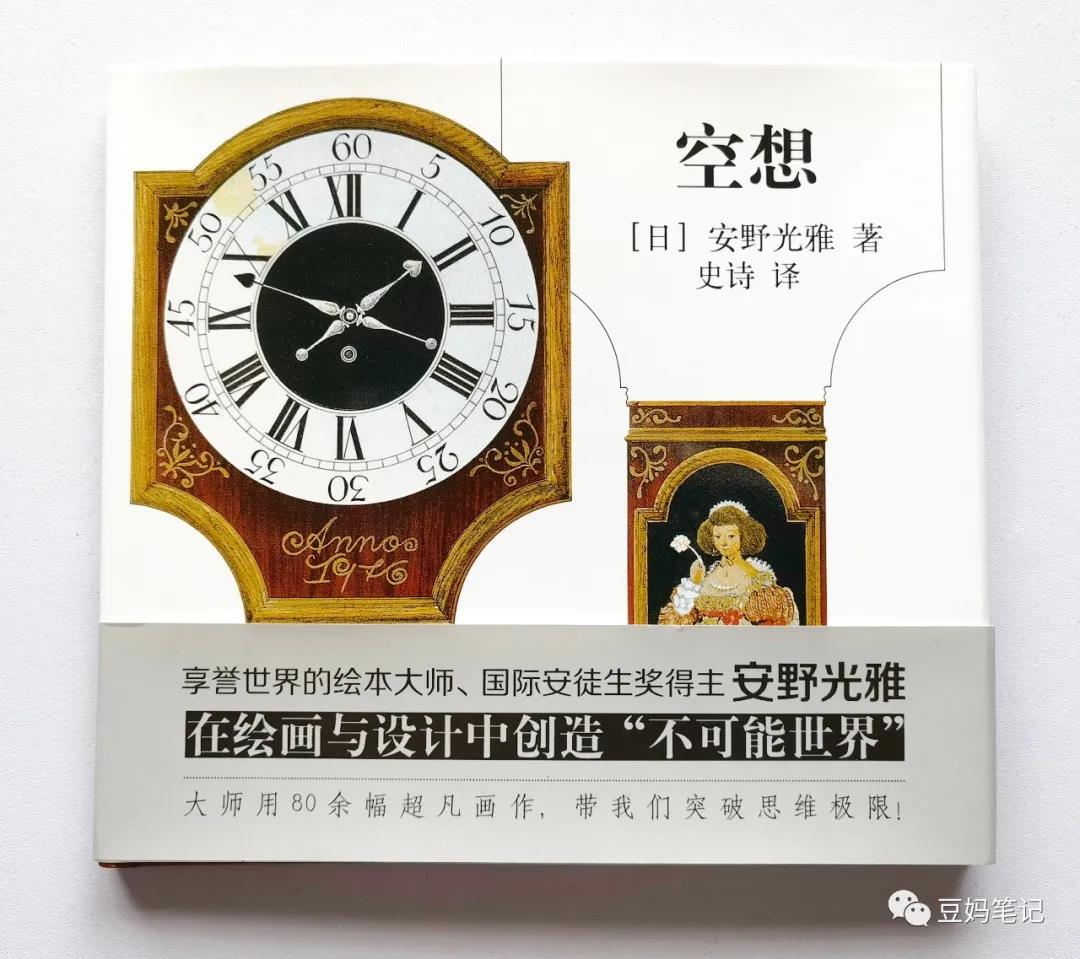

去年和安野光雅先生告别的时候,我看了一些回顾先生生平和作品的文章,又去电商平台搜索了一番,有一本排序并不靠前的书,它的名字和封面一下子吸引了我。

于是点进去浏览了详情,“这本书是由安野光雅从所有设计作品中,精选出的80余幅设计作品配合设计背后的故事创作而成的。作者运用拓扑学原理阐述了艺术与科学完美融合的设计理念,在绘画与设计中创造不可能世界。”

几乎毫不犹豫的,我下单了这本书。设计作品和它背后的故事,以及拓扑学原理和不可能世界,这两个点深深地抓住了我。

这本书叫:《空想》。

收到书以后,发现它比我想象得更特别。

我一直对各种利用视觉错觉设计的“不可能世界”感到赞叹。它们中的一些和拓扑学应该有很强的关联,但我对原理部分了解不多,只是对“不可能世界”本身感到着迷。

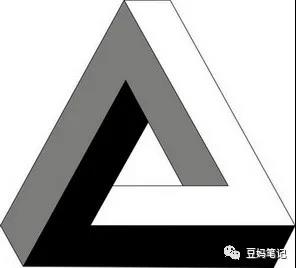

对后世影响深远的、最著名的不可能物体大概要数彭罗斯三角,最早是由瑞典艺术家Oscar Reutersvärd在1934年制作。彭罗斯三角由三个截面为正方形的长方体所构成,三个长方体组合成为一个三角形,但两长方体之间的夹角似乎又是直角。

这在三维空间其实是不可能的,但在二维空间看上去毫不违和。实际上,它是利用了三维物体投影到二维平面后产生的空间视觉错觉,或者说,也确实存在这样的三维物体,只是只有在特定角度观看时,才能看到和彭罗斯三角一样的图案。

我找到了一个说明动图:

在澳大利亚西部,还真有这样一座彭罗斯三角雕塑。

(最后一张照片要在特定的角度才能拍出这个效果哦!)

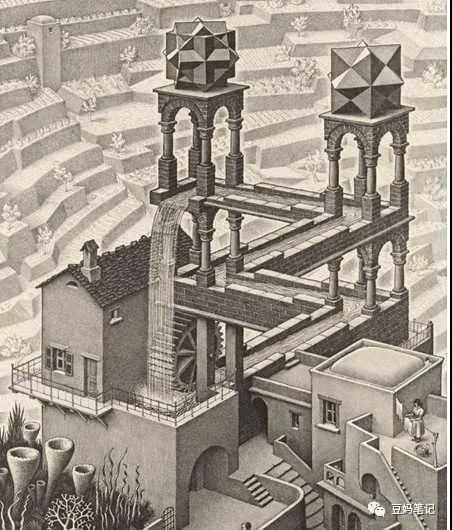

彭罗斯三角给了后来的艺术家、数学家很多启发。其中一位不得不提到的是著名视觉错觉图形大师埃舍尔,他利用视觉变换和空间错位,构建出了一个又一个引人遐想的奇妙立体空间。

比如这幅《瀑布》就是根据彭罗斯三角原理设计,绘画描绘了一个沿着两个拉长的彭罗斯三角边上曲折行进的水道,水道结束时的高度比原来高了两层楼,水最后形成瀑布落下,再驱动水车旋转,形成一个无限循环。

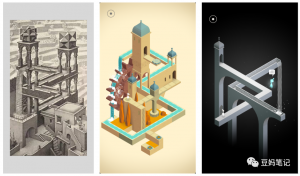

再后来,就有风靡一时的《纪念碑谷》游戏,它的很多灵感也都是来源于彭罗斯三角及其变形,以及埃舍尔的不可能物体与建筑结构。

游戏里运用了大量的“不可能图形”概念,主人公一次又一次行走在似乎永远也无法找到出路的循环空间,但实际上每一关都暗藏玄机,这其中的设计巧思,真心是值得过关后再回头好好体会呢。

呀,扯远了。

其实我是想说,安野光雅的一些运用拓扑学原理设计的不可能世界,也是向彭罗斯三角、埃舍尔绘画学习之后的作品。看到安野光雅先生笔下奇妙的世界,和自己喜欢的另一些大师之间居然也有联系,感觉特别神奇。

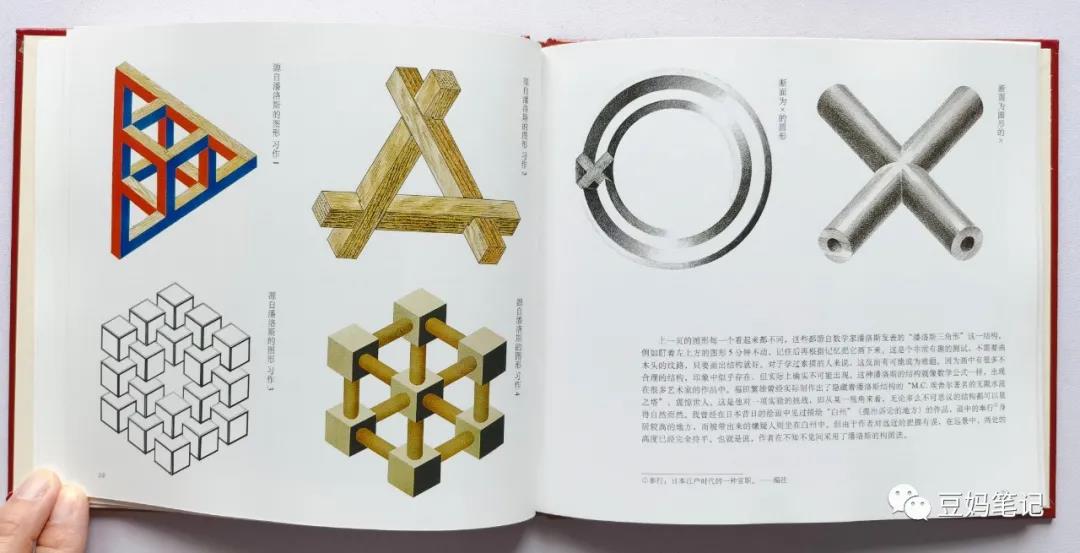

(源自彭罗斯的图形习作)

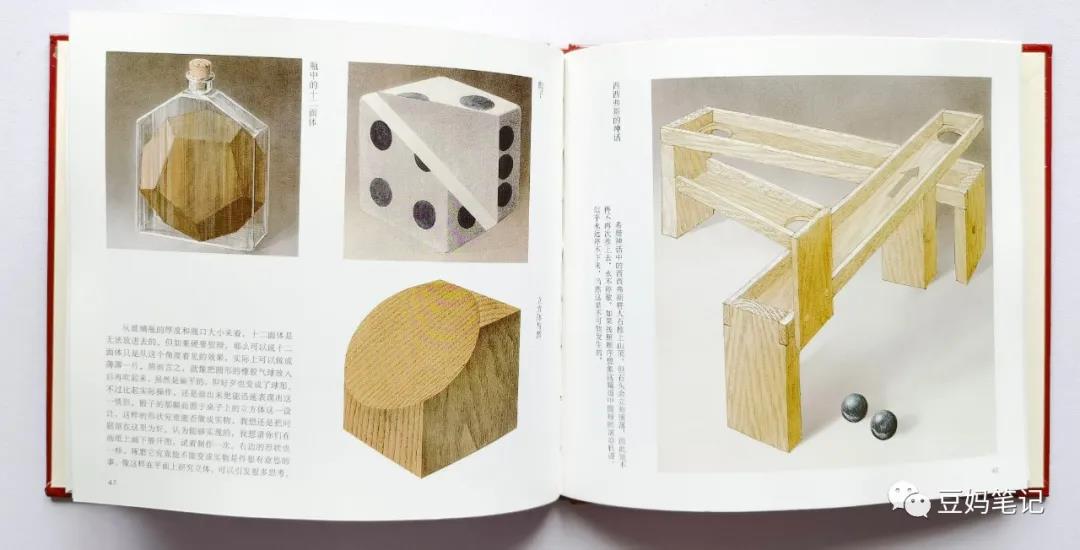

安野光雅在对这些作品的文字记录里提到了一个有趣的想法,“盯着左上方的图形5分钟不动,记住后再根据记忆把它画下来,这是个非常有趣的测试,不需要画木头的纹路,只要画出结构就好。”

我还没有来得及画,不过觉得这应该是一个很有趣的尝试呢。

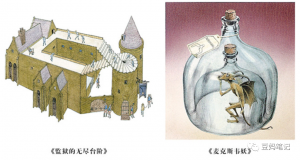

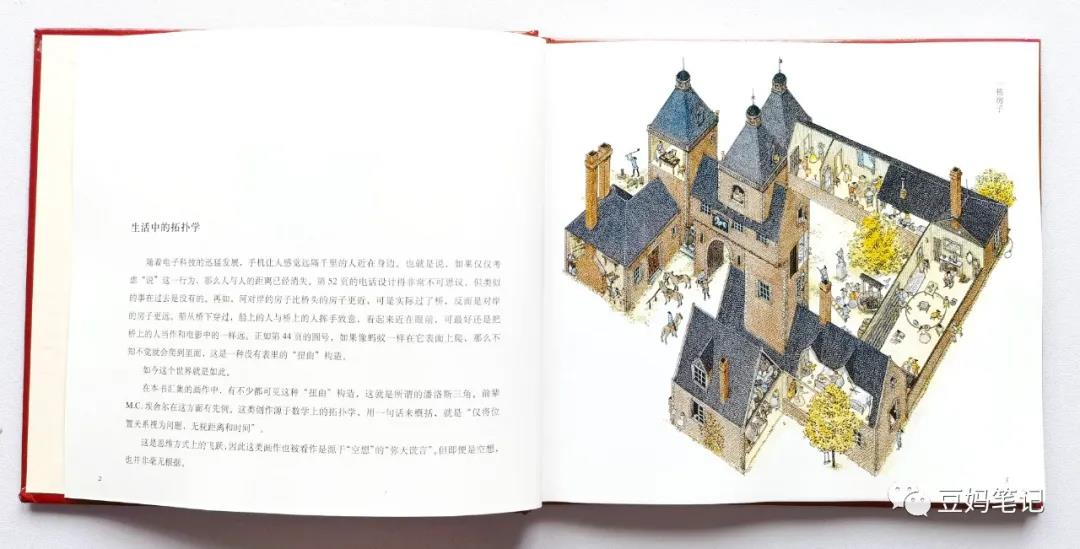

埃舍尔曾经创作了以无止境的台阶为主题的作品,安野光雅也受到启发,但是台阶的结构不同。

还有《一栋房子》

当然,安野光雅也有自己特别的地方——房子内部的细节。

(这个梯子架在烟囱上的视错觉设计也很棒!)

其实,书里的“不可能世界”除了运用视觉变换和空间错位,还有很多是脑洞大开的奇思妙想,这是我读这本书时感到特别惊喜的地方。

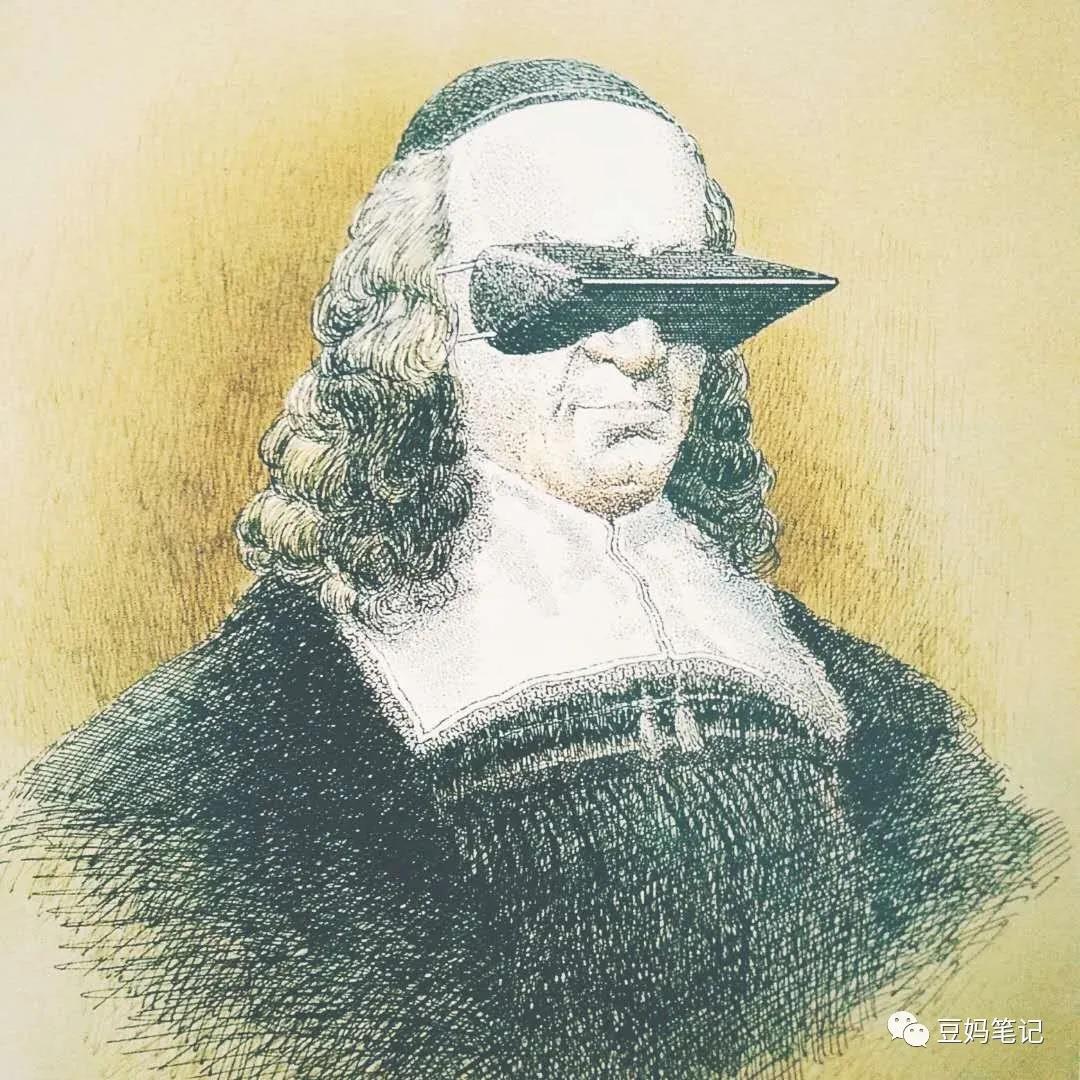

印象很深的有一幅《一次元眼镜》。光看这幅画会觉得有点奇怪,但结合安野光雅讲述这幅画背后的故事和他的想法,就会觉得很有意思。

安野光雅是这样写的:

如果将点看作零次元,当只有一点出现在眼前时,是什么也看不见的。结合电视的扫描线来思考更容易理解,那正是点的集合,也就是零次元的集合。当点排列成直线,就成了一次元。站在线的一端望向另一端,就像窥视隧道一样,只能看到一个点。过去的运动会上,我曾玩过这样一个游戏:戴着喇叭筒一样的面具踢球。透过喇叭筒能看到的就是一个点,只要让点动起来便会形成线,继而看到一次元。这样的一次元也就是电视的扫描线,毕竟都是线的同类。

我曾经思考过,如果戴上观察一次元的眼镜,会看到什么样的场景。用这样的眼镜,只能看到世界被直接切割的部分,但只要上下晃动头部,记忆就会发挥作用,本应存在的线看起来成了面,这就是类似电视机画面的原理,即二次元平面画像。若要看到三次元,就要更加剧烈地晃动身体,从各个角度观察物体,产生立体意识。四次元则是在三次元的基础上加上时间上的运动。如果同时查看世界上所有的监控电视,就能发现时间上的变化,产生四次元的雏形。

不得不说,从这个角度去理解一维、二维、三维,还真是很特别的一种方法。既是基于“空想”的思想实验,又可以在现实中真实地操作一把,去感受各次元的诞生。

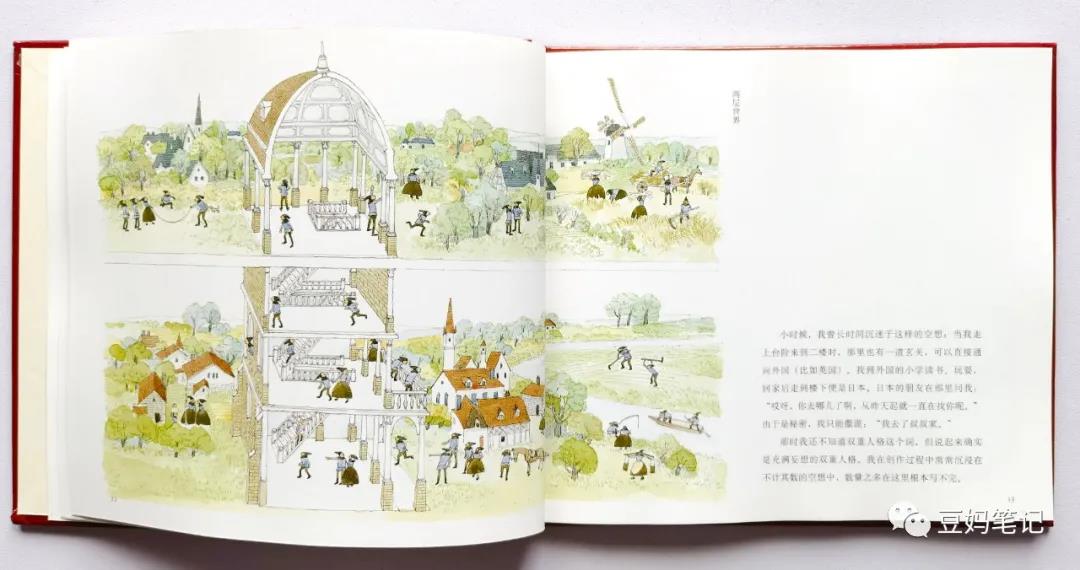

还有这幅《两层世界》。

小时候,我曾长时间沉迷于这样的空想:当我走上台阶来到二楼时,那里也有一道玄关,可以直接通向外国,比如英国。我到外国的小学读书、玩耍,回家后走到楼下便是日本。日本的朋友在那里问我:“哎呀,你去哪儿了啊,从昨天起就一直在找你呢”。由于是秘密,我只能撒谎:“我去了叔叔家。”

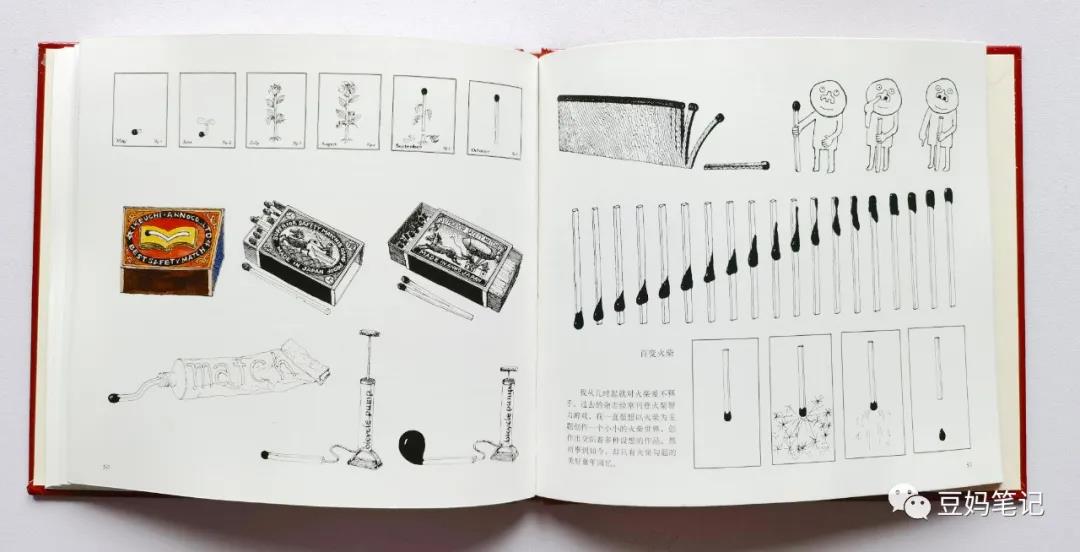

关于火柴棒的各种想象,火柴棒可以不是从木头加工而来,而是有自己的种子,种子—发芽—开花—结果,最后收获火柴棒,是个很奇妙的想法。

一直都觉得,我们每个人能想到的东西是很有限的。就比如说遇到新问题所用的处理方法,很大程度上依赖于过去的经验,这些经验确实可以帮到我们,但因为有限,很容易就会出现定式,毕竟每个人的创造力不是无穷的。这个时候看看别人的一些奇思妙想,开开我们的脑洞,让我们的思维更加发散,会让我们更有创造力,也更有活力。这是我觉得安野光雅这本简单又不简单的小书里最大的闪光点。

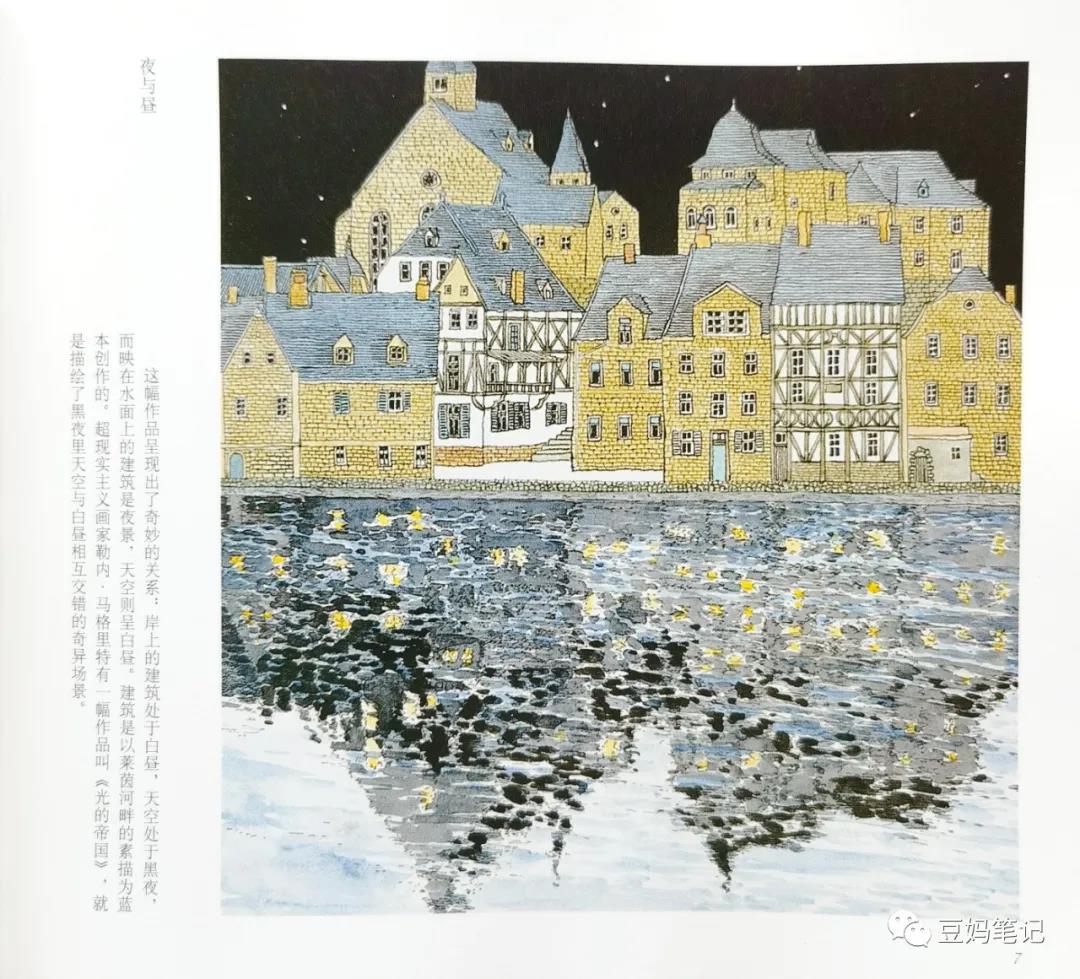

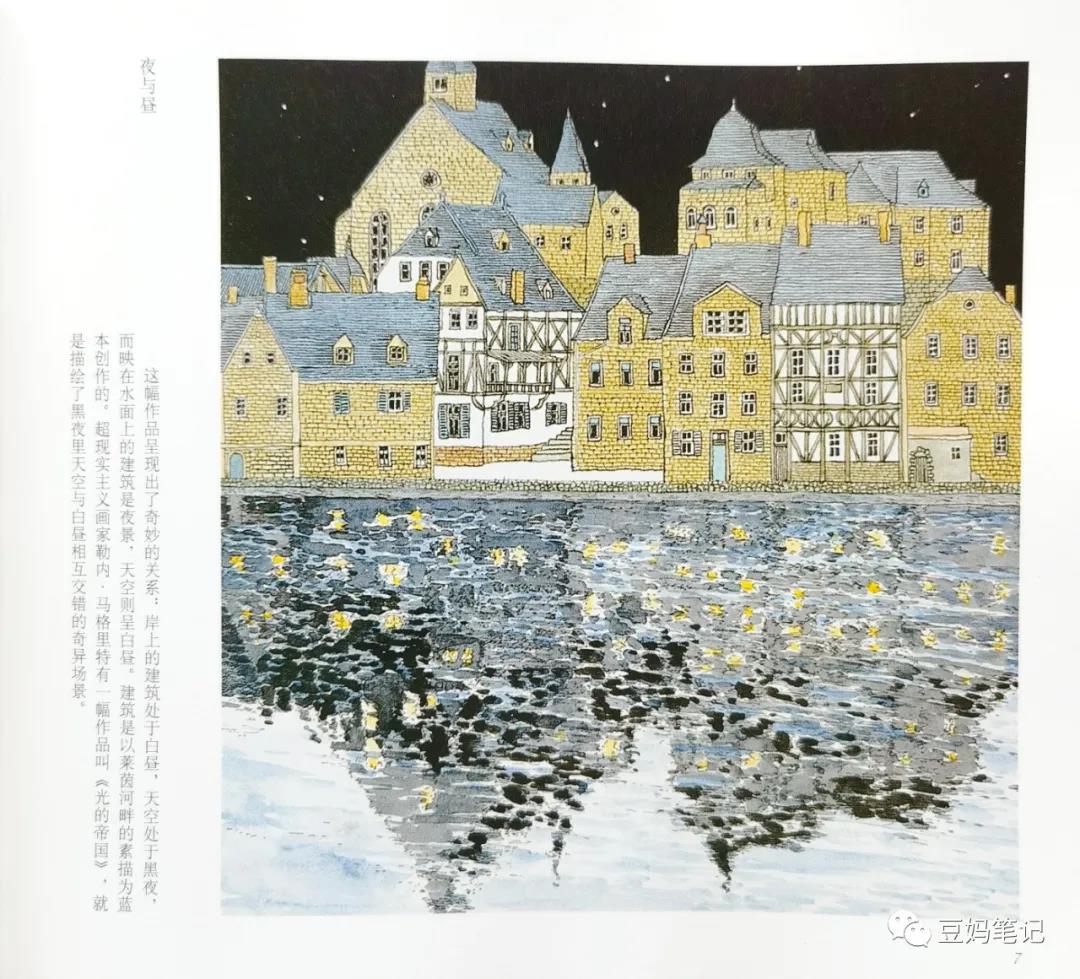

(这幅作品呈现出了奇妙的关系:岸上的建筑处于白昼,天空处于黑夜,而映在水面上的建筑是夜景,天空则呈白昼。)

阅读到最后的时候,我还有另外一个发现。就是书名“空想”这个词并不是为了这本书随性而定,它在安野光雅的心里有自己的定义,而且定义已久。

在《绘画是一个人的旅行》中谈到“空想”时,安野光雅有这样讲:“空想是拟想一个立足于现实的虚拟世界,并且可以进一步考虑,如果虚构成真,事情会如何发展。如此说来,听上去毫不科学的空想正是培养科学的土壤。”

联系起来,书里这些既写实又在写实基础上掺入幻想色彩的作品,正是安野光雅对空想的实践和记录,也正是作者许多不可思议的作品的发源地呢!

(琢磨它们能不能变成实物是很有意思的思考,像这样在平面上研究立体,可以引发很多思考)

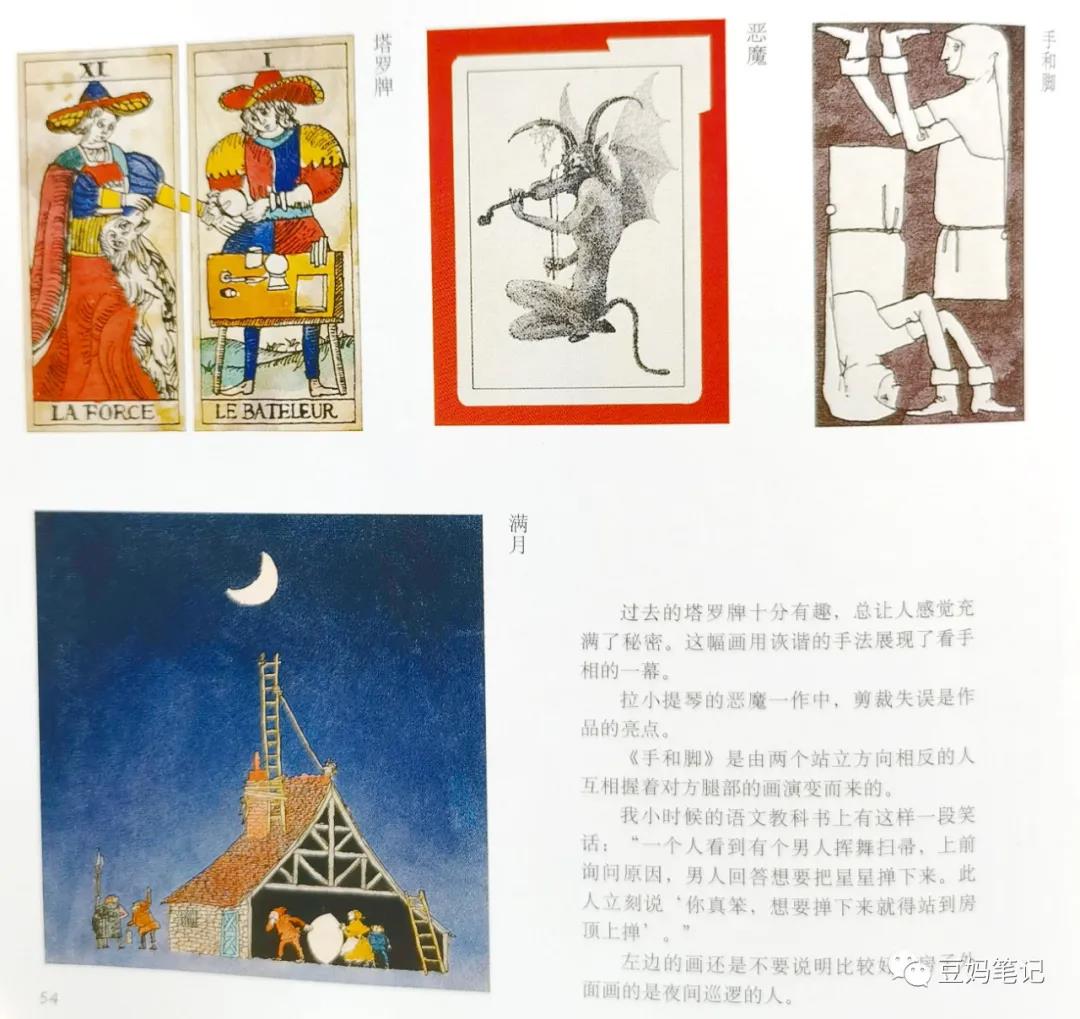

(下面这幅画的名字是《满月》,房子外面是夜间巡逻的人,不知道你们是不是和我一样,读出了很多故事)

这一点也很给我启发,所谓“激发想象力”,不管是激发孩子的想象力还是我们自己的想象力,其实都可以从身边平常的事物出发,进行一些脑力激荡的空想,不用在意可不可能、现不现实,也不用在意想成什么样。

空想本身就蕴含巨大的价值:更多创造,更多有趣。

豆豆妈咪:毕业于复旦大学统计学系、财务金融系。

喜欢琢磨数学,琢磨怎么把数学讲明白、讲有趣,

也喜欢和娃一起看书、逛博物馆、到处走走看看。

【声明】本文章不以盈利为目的,如有未注明出处文章的作者或图片,请版权持有者联系我们我们会补上相关作者及出处,感谢您的辛勤创作。凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表赞同其观点,也不代表对其真实性负责。若您对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与我们联系。感谢您的关注和支持!文章首图来源:Unsplash