本文转载自微信公众号 “(ID:)” 2021-1-28

看点 因为学术成绩优秀,亚裔精英学生一度成为藤校的主力;但在职场管理层,却少见他们的身影,这种现象被称为“亚裔职场困境”。叱咤顶尖名校的亚裔精英为何成为“职场隐形人”?这背后,除了亚裔教育重视学习成绩,忽视素质培养外,也是因为亚裔家庭对孩子“批判性思维”培育的缺失。

文丨Luna

随着北美颁奖季如期而至,许多评奖电影走入视线。其中,以导演郑一硕亲身经历为蓝本的《米纳里》吸引了外滩君。

这部电影聚焦于韩裔在美国挣扎生活,也让外滩君想到亚裔群体,乃至亚洲学生,包括中国学生的留学以及此后的工作之路。

电影中的一家人一直都在为生活奋斗,除了东西观念的碰撞,最让人难忘的就是父母为了家庭的工作不断挣扎着。

《米纳里》剧照

如今,亚裔在美国的职场上,一边有“模范少数族裔”的标签,勤奋工作,努力赚钱,一边又有着无形的职场天花板。

2013年的一项统计显示,亚裔占谷歌等几大科技公司基层员工的27%,经理级别却只有18%,执行官级别仅14%。另一份调查显示,美国律师事务所有11%的初级律师为亚裔,而合伙人级别却仅有3%。

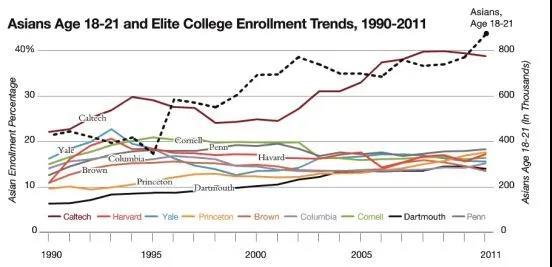

但在大学入学时,亚裔群体则是另一番景象。因出色的学术表现,亚裔已经占美国顶尖大学的15%到20%,远高于其在美国人口6%的比例。

这强烈的对比让人不得不在意,亚裔学生能够过申请大学这座“独木桥”,为什么在职场上,亚裔群体却没能继续大学时的风光呢。

在国际四大会计师事务所之一的普华永道担任多元化事务董事总经理的Jennifer W. Allyn指出,亚裔期望能够凭借勤奋而脱颖而出,可结果却是他们成为了“高级实干家”。但是成为团队领导,需要的远不止实干这一能力。

Jennifer W. Allyn

强大的社交亲和力、优秀的沟通能力、冷静判断形式的批判性思维,这几项是亚裔职场人在工作中最为突出的弱势。从学生到职场人,不仅是身份的变化,也是对一个人能力的考验。

教育教会了人什么,决定了他在职场上具备什么能力。这也揭示出亚裔群体传统的精英教育观中,或许有需要审视的地方。

职场遭遇的天花板

在教育过程中就早有端倪

美籍韩裔作家Wesley Yang曾收到一封来信,写信的是一位亚裔大学毕业生Jefferson Mao。

Mao曾就读于史岱文森高中,这是纽约,甚至全美最顶尖的高中名校,高中毕业后,他又进入了私立中的顶尖代表之一——芝加哥大学。

大学毕业以后,Mao回顾自己的高中生活,觉得自己好像更加清楚当时应该如何规划学习。他在信中感叹道:“学习上只要有一半的努力就够了,但在其他方面要做得更成功。”

Mao的这个想法并不是在大学毕业后一蹴而就的,相反,他在高中时,就对自己的处境有了模糊的感觉。

在史岱文森高中就读的学生,和俗套青春片中的青少年不同,既不是只关注外表,也不是只埋头学习,而是两者兼顾。除此以外,他们也很擅长社交,与人沟通。至于课外活动,那就更不用说了,在学校戏剧中出演主角,成功竞选学生会主席,都不在话下。

然而,这些活动中的主角,往往都是白人。

在Mao看来,这格外刺眼。“这看起来就像是为了进入上层社会接受训练。对华裔孩子产生了非常大的触动。我们对于刻苦学习很有意识,但仅仅是学习的话,根本不够。”

一门心思埋头学习,希望用学业表现和专业能力获取职场的成功,是不少华裔家长的教育观。这条路大体上是比较稳妥的,不少人也都能够获得比较富足的生活。但是职场的“异样”并非没有人察觉到。

Mao的高中好友Daniel Chu就意识到自己父亲在职场的局限。“他是办公室里最好的程序员,但由于他的英语说得不好,所以总是会被忽略。”

单从数量上来说,精英大学的亚裔毕业生为数不少。亚裔群体占美国总人口的6%左右,根据The American Conservative网站的数据,近年来,藤校的亚裔学生比例在15%-20%。

亚裔学生美国名校占比

但亚裔们在学业上占据的精英地位,在毕业后仿佛会突然结束。到了职场,亚裔仅占公司管理层的0.3%,公司董事会中占比不到1%,能够成为大学校长的也只有2%左右。

根据记录美国500家上市公司的标准普尔500指数,从2010年到2017年这8年间,平均每年只有3.50名东亚裔出任CEO。也就是说,每百万东亚裔中仅有0.59名CEO。

即使是在亚裔占多数的特定领域,也类似的不对称现象依然存在。

硅谷所有软件工程师中,亚裔占了三分之一,但在湾区最大的25家公司中,亚裔仅占董事会成员的6%,占公司管理人员的10%。

根据2005年进行的一项研究,在美国国立卫生研究院(National Institutes of Health)中,有21.5%的终身任职科学家是亚裔,而实验室或分支机构主任中只有4.7%。

《打破竹制天花板》的作者玄珍(Jane Hyun)曾为财富500强企业、学校和专业协会提供领导力策略的指导。她认为亚裔应该打破一个固有认知——“你走到现在这一步的特质,并不一定能让你达到下一个层次。”

要成为一名领导者,需要具有主动性,能够调动团队以不同的方式工作。此外,还需要拓展人际关系,有时还需要进行自我推销,发出自己的主张。

这种外向的张扬与亚裔家庭,特别是与东亚家庭中强调的“温良恭俭让”,形成了强烈的冲突。但是,要想打破职场困境,改变自己的文化认知并不是最佳的方法。与其一味地改变自己,去迎合另一种文化,不如深入思考一下背后家庭的教育观念。

“温良恭俭让”的谦逊温和在美国并不是不能生存,问题在于家长在孩子成长的过程中,以“温良恭俭让”的名义削弱了对他们素养的培养,使得他们进入职场后显露出了能力上的短板。

2

埋头追求学业

却忽视了素养培养

亚太领导力教育(Leadership Education for Asian Pacifics,LEAP)是一个成立已久的非营利组织,为不少亚裔提供职场能力培训。

LEAP总裁兼首席执行官J. D. Hokoyama,曾一针见血地指出亚裔不愿表达自己的习惯。

“在参加会议时,总是有许多亚裔不愿意开口说话。

对亚裔内部而言,这或许能够理解,因为他们从小就被教导在老板说话时不要插嘴。

但是在其他文化的人看来,不说话是一个引人遐思的表现,他们会推测亚裔不说话的原因——听不懂,不在乎,或者干脆就是傲慢。

这些推测也许是对的,也许是不对的。但如果不开口,别人就只会根据自己的揣测来对待亚裔。”

Mao的好友Daniel Chu在刚进入大学时,就遇到过因为不怎么开口而被误解的事。

辅导员特意找到他,问他最近过得怎么样?学习和生活上有没有遇到什么问题?Chu简单地回答,自己还在适应,但并没有对生活觉得特别沮丧。

明明没什么特别的,为什么Chu会引起辅导员的特别注意呢?直到后来,Chu的白人同学对他说道:“你不说话的时候,我们很难知道你在想什么。”

不说话,不表达自己的观点,在学校或许还有同学或者老师主动来询问,但到了职场,就会像Hokoyama说的那样,不是被人忽视,就是被人觉得态度无所谓或者傲慢。无形之中,为自己的社交和人际关系埋下了阻碍。对表达的重要性认识不足是一方面,另一方面,这种职场上的被动也源于思考力不够。

哈佛大学原校长Derek Bok,在他的书《回归大学之道:对美国大学本科教育的反思与展望》中,将本科生的思维模式分为三个阶段:

第一阶段:Ignorant Certainty,盲目相信自己学到的知识。

第二阶段:Intelligent Confusion,接触了各种学派,但无法做出自己的判断。

第三阶段:Critical Thinking,可以通过自己的分析、取证、推理,进而做出判断。

没有足够的思维深度,学生很难对事情的发展做出自己的判断。但在很多亚裔特别是东亚裔的家庭里,孩子的学习成果是最为重要的事,思考能力的培养,特别是对权威的质疑,并不总是能够获得足够的关注。

这样,在这些家庭的孩子进入职场后,出了名的谦逊努力背后,是普遍不愿意打破规则。

哥伦比亚大学法学教授、纽约时报特约撰稿人Tim Wu从加拿大搬到纽约后不久,就有人好心提醒他。“要想成功,你必须明白哪些规则是你可以打破的。如果打破的规则不对,那你就完了。所以最简单的方法就是遵守所有的规则。”

LEAP曾经的学员Takayasu回忆起父母的管教,也有类似的体会。她的父亲是三菱公司的高管,母亲则是一位钢琴演奏家,即便是这样的家庭,父母也经常提醒Takayasu:“不要制造问题、不要麻烦别人。”

把自己局限在条条框框之中,确实是一种保险的方法,但这无形之中给自己的思维上了枷锁。

用批判性思维

把谦逊武装起来

诺贝尔奖获得者阿马蒂亚·森所在《好辩的印度人》一书中曾表示,主流美国文化本身就鼓励自信的沟通,所以即使东亚人和白人具备同样的领导能力,他们的行事风格也会被认为是不自信的,不适合担任领导职务。相比之下,南亚文化更鼓励辩论和争论。

因此,勇于自信地表达自己的观点,是展现自己领导力的有力途径之一。对于亚裔,特别是具有东亚文化背景的孩子来说,做到这一点的难点其实并不在于“温良恭俭让”的儒家文化中提倡的内敛,而在于害怕自己说错,害怕出糗。

这样不愿意打破“宁静局面”的情况在东方面孔群体中甚至成为一种生存法则。只按照规则行动,只接受信息的输入,缺少自己的分析与思考,这正是缺乏批判性思维的表现。

尤其在管理层,如果缺少了批判性思维,根据自己的主观臆测来决定企业行动,那么“一夜倒闭”也不是不可能。

海伦·李·布依格曾是麦肯锡公司的合伙人,她曾乔装顾客考察某零售连锁店的数十家商铺。发现公司高估了顾客的预算,给服装设置过高的价格,因而在服装板块每年少赚数百万美元。

因此,批判性思维不仅赋予了人审慎思考的能力,也让人能够提出具有建设性的言之有物的意见。

这也正好解决了亚裔孩子害怕自己开口说“错”的恐惧。如果有自己的分析和主见,将大大减少说错的情况。

在学习过程中,缺乏批判性思维也会导致学业道路越来越难走,因为无法在辩证的论证过程中,形成自己的原创观点。

对于学生来说,要培养批判性思维,启发式的提问就是一种很好的方式,这也与批判性思维的起源——“苏格拉底问答法”——一脉形成。

苏格拉底问答法通过激励学生向对方提问,然后辩论,逐渐发现和揭露对方在回答当中的矛盾之处以及推理的缺陷,从而引发双方更为深入的思考。

家长对孩子的提问可以采用开放式的问题,也就是不用“是或否”就能回答的问题。

·如果出现了XXX的情况,将会怎么样呢?

·你的看法是怎么样的?

·给我讲讲XXX的事儿吧。

·我们怎么样才能XXX?

·你是怎样做到了XXX

·你为什么会这么想?

此外,让孩子学会质疑,也是批判性思维中的重要内容。尤其在信息爆炸以及充满不确定性的时代,只有能够分辨信息真伪,才能谈怎么看待和利用信息。

学生正处于学习海量知识的时期,在搜集资料和获取信息时,教会他们使用各种方式验证信息的真伪,不要盲目相信别人的话就是学会质疑的方式之一。

·这条信息的真实性有没有别的人可以作证

·这个情况是真实的,还是杜撰的

·提供的证据足够支持别人提出的观点吗

……

在《纸老虎》一文中,Wesley Yang写道:

“如果断言任何亚裔都不擅长创造性思维或不愿承担风险,显然是种族主义的观点。但如果说一个在教育上向来注重死记硬背和填鸭式灌输的群体,在整体上不大可能造就很多倾向于挑战当权者、或打破传统行事方式的人,那么这只是对一种文化现象的观察。”

Wesley Yang的观点也是在反思,亚裔能够在凭成绩入学的顶尖高中占据多数,却无法在职场高层掌握话语权,其中自然有中西文化冲突的原因,有时或许还有种族歧视的原因。

但回归到东亚裔家庭,只注重学业的传统教育观也难辞其咎。转变这些观念,把目光从培养优秀的成绩,转移到培养优秀的素养上,不是为了迎合欧美主流认可,而是真正为了孩子的个人发展。

能够通过独立思考,得出自己的观点,并且愿意将它表达出来,成为建设性意见,这是培养批判性思维和成长型思维的美好愿景。这样的孩子不论在国内国外,都能够在学业和职场上更有机会来展现自己的才能。

加州大学伯克利分校华裔校长田长霖,也是首位美国名校华裔校长。他认为自己能够突破职场天花板在于两点:成为美国人,也成为中国人。

“温良恭俭让”的文化影响并不是亚裔或亚洲人的弱势。让谦逊刻苦成为人生的成长底色,让审慎思考和勇敢表达成为自己的名片,或许是亚裔“从藤校精英到职场苦力”这一事件给人的一大启示。

外滩教育(ID:TBEducation)中国K12国际教育领先媒体,并系列化提供面向中小学生的核心素养优质在线课程。

【声明】本文章不以盈利为目的,如有未注明出处文章的作者或图片,请版权持有者联系我们我们会补上相关作者及出处,感谢您的辛勤创作。凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表赞同其观点,也不代表对其真实性负责。若您对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与我们联系。感谢您的关注和支持!文章首图来源:Unsplash