本文来转载自 “(ID:)” 2021-3-11

作者:无才姐

中国历史上有两个最著名的小孩,一个叫孔融,一个叫司马光。

司马光走红靠的是硬实力,心理素质、反应速度、逆向思维能力皆令人叹服。

所以我很早就向家里两只娃安利了这位帅气的童年爱豆,“司马缸砸光”的梗玩了几十遍都没玩腻。

而孔融就不一样了,他的走红对我来说是个谜。

大麦小时候念三字经,念到“融四岁,能让梨”时,我飞速带过:

有个小孩叫孔融,四岁的时候把大梨让给了哥哥,自己吃小的。

没了。

孔融为什么要让梨?

别问,问就是行为艺术。

除了孔融自己,恐怕谁也无法确定他让梨的动机。

而我唯一可以确定的是,人类幼崽四岁的时候已经相当不简单了。

尤其是家里最小的那个孩子,自带演技,浑身是戏。

只要剧情需要,分分钟可以在节操全有和节操全无之间自由切换。

让个梨算什么?又不是谁都爱吃梨。

孔融让梨

司马光砸缸

问题是,这么平平无奇的事,怎么就让大人们集体high起来了呢?

答案是,时势造神童。

众所周知,从汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”开始,儒家思想就一家独大,在中国文化中正式居于统治地位。

孔子从此成为超级至尊品牌,在所有圣人中独享C位。

孔融是谁?

孔子的二十世孙,如假包换的直系亲属。

如果你是统治者,会轻易放过这么优秀的“忠孝仁义”代言人吗?

所以这个四岁小孩顺应历史潮流,上了东汉末年的热搜,从此霸屏近两千年。

然后呢?

我们都知道,司马光小朋友后来一路开挂,成了北宋著名的政治家、史学家、文学家,一部巨无霸《资治通鉴》震古烁今,令后人跪碎膝盖。

孔融小朋友长大后的故事却好像断片了,问十个人,有九个半都不知道。

这里先卖个关子,谜底后面会揭晓。

让我感到奇怪的是,那些大人都没有调查过这位让梨小能手、道德小标兵到底长成了啥样,就迫不及待地拿来教育自己的小孩了。

也真是心大。

更诡异的是,在我有限的人生经历中,还从来没见过哪个大人用“孔融让梨“来教育家里的小小孩把东西让给大孩子。

相反,他们都不约而同地用这个典故来教育哥哥姐姐让着弟弟妹妹。

逻辑是这样的:

孔融那么小都知道让梨给哥哥,你这当哥哥姐姐的,难道就不能让着弟弟妹妹吗?

说得就好像哥哥姐姐已经吃到了大梨似的。

甚至连独生子女都逃脱不了孔融让梨的魔咒。

心爱的玩具一旦被别人看中,父母大手一挥就送出去了。

你还不能哭,哭就是小气。

你可是听着孔融让梨的故事长大的孩子,思想必须升华啊!

许多人哪怕长大成年后,对那种被强行掠夺的感觉都无法释怀。

有的人把这视作一辈子的伤害。

有的人甚至因此无法原谅自己的父母。

问题到底出在哪里呢?

1

“让”和“分享”是两个不同概念

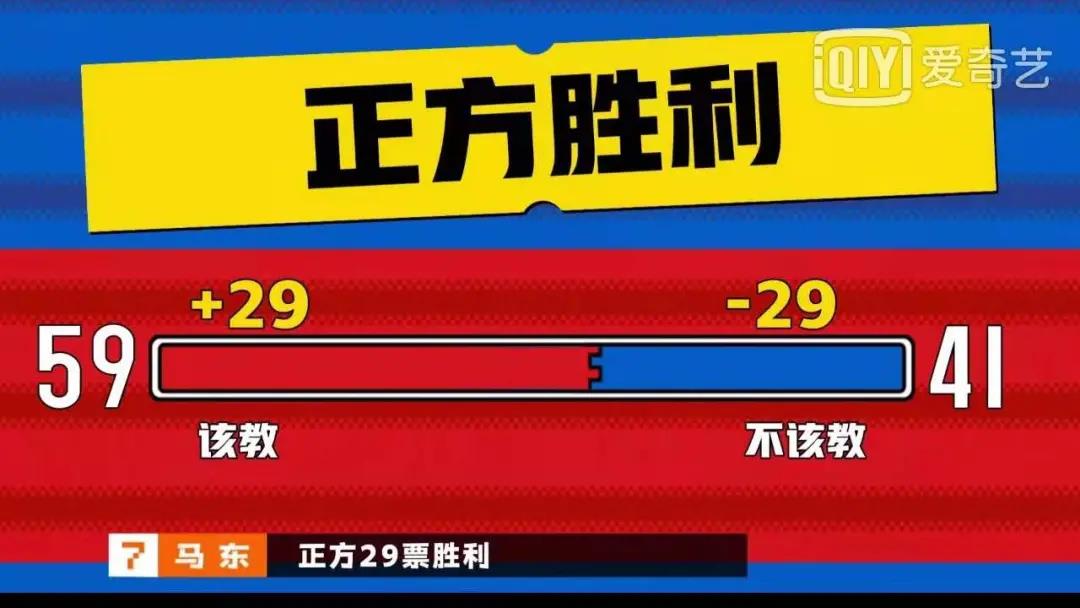

奇葩说最近有个辩题:父母该不该教育哥哥姐姐让着弟弟妹妹?

绝大多数观众和嘉宾看到辩题第一眼就站了反方。

最后却是正方赢了,意外不意外,惊喜不惊喜?

撇开辩论技巧和专业实力不说,正方获胜的原因其实只有一个:

刻意模糊了“让”和“分享”的概念。

无论是黄执中陈述的教育孩子的三个步骤,还是陈铭所说的教会孩子懂得自己与他人的利益边界,其实都是在论证“分享”。

要不要教孩子分享?当然要啊!

鸡贼的正方不赢才怪呢!

可我们看到“让”这个字的感觉,显然没有看到“分享”时这么确定,这么美好。

心里总有句“凭什么”不知当讲不当讲。

区别在哪里?

“分享”的意思,是和他人共同享有。

糖果分出去几颗,你还有。玩具给别人玩一会儿,还是你的。

英文中的share,德文中的teilen,都和中文的“分享”完全对应,完美匹配。

“让”可就有意思了,无论是英语还是德语中,竟然压根就没这个词!

非要翻译的话,就是“给”、“赠送”,“放弃”,是所有权和使用权的完全让渡,血本无归既视感。

和别人“分享”快乐,你会得到双倍的快乐。

把快乐“让”给别人,你的快乐就没了,没了,了。。。

“让”这一中国特有的文化,是建立在对物权全然无视的基础之上的。

更可怕的是,家长要求孩子让出的,还不仅仅是物权。

孔融只是让了个梨,而我们的孩子一切正当权利皆可让,包括委屈的权利。

弟弟妹妹再怎么无理取闹,哥哥姐姐都该让着他们,打不还手,骂不还口。

你的糖果,你的玩具,你的对公平的向往,甚至你的情绪,都是随时应该放弃的东西。

这早就离了“分享”十万八千里好吗!

西方人的词典里没有“让”,但“分享”是教育中最重要的目标之一。

在孩子两岁左右的时候,你会发现他们每天都会说很多“寄几”,这是自我意识的觉醒期。

西方人对孩子所有权意识的培养,就从这个时期开始。

因为只有知道什么是“寄几的”,什么是“别人的”,才会明白自己和他人的边界在哪里。

如果边界都不明确,孩子都不知道这东西是不是属于自己,还谈什么分不分享?

大家一起抢不就完了?

大麦小米上幼儿园的时候,teilen是个高频词,经常会被问到“你愿意teilen吗?”。

可以说,teilen是德国孩子的第一个社交概念。

德国人之所以如此重视分享,动机和我们没有区别,都是为了避免培养出以自我为中心的巨婴。

这和陈铭的论述完全一致。

但是德国人没有“让文化”,从来不要求孩子去“让”,也不鼓励孩子完全出让所有权。

举个例子,有一次小朋友到家里来玩,特别喜欢大麦的一个玩具。

大麦非常大方,立马答应送给她,我也觉得没毛病,可这番美意却被对方妈妈拒绝了。

她对大麦说:你真的确定要把玩具送给我们吗?万一后悔了怎么办呢?

大麦斩钉截铁地说确定,我要送。

那个妈妈笑着说:可是你现在怎么知道自己将来会不会后悔呢?你有后悔的权利。玩具就借给我们玩三天吧,三天以后还给你好吗?

三天之后玩具果然还了回来,皆大欢喜。

事实上在幼儿园里,老师甚至明令禁止小朋友把自己带来的玩具送给别人。

谁的玩具就是谁的,别人想玩必须先问,要不要teilen完全由物主决定。

老师还特别强调,想玩别人的玩具要说“魔法咒语”——请,别人同意了一定要说谢谢。

这和黄执中说的给予孩子安全感、尊严感、让孩子得到感谢这三个步骤完全吻合。

所以我才说,正方其实从头到尾论证的都是“分享”。

“分享”让孩子边界感明确,尊严感满满,能够体会到社交的快乐。

“让”却令孩子感到迷茫和困惑,不敢正视自己的需求,被迫承受着社交的压力。

把这两个概念混为一谈,是一件非常危险的事。

2

“让文化”背后是规则的缺失

为什么那么多父母对孔融让梨津津乐道,对“让文化”推崇备至?

反方二辩春晓一语中的:懒政。

孩子们都想玩同一个玩具怎么办?

兄弟姐妹起了争执要大人判案怎么办?

亲戚朋友之间因为孩子抹不开面子怎么办?

一让解千愁!

只要小孩肯让,大人的世界立马就清净了。

不仅省事,还能落个“教子有方”的好名声,一家的高风亮节。

这不是教育,恰恰相反,这是在逃避教育的责任。

说得更直白一点,是在以牺牲孩子利益的方式来让大人轻松获得“很会教育”的满足感。

孩子付出的是什么?

在他们小小的世界里,一块蛋糕,一个娃娃,堪比爸爸的劳力士,妈妈的爱马仕!

如果爸爸妈妈也能做到对自己的闺蜜基友如此慷慨,觉得“不就是一块表嘛”,“不就是一个包嘛”,才有资格对孩子说“不就是一个玩具嘛”。

更要命的是,孩子对这个世界关于公平的想象还未建立就已经坍塌。

他们看到的是:“好孩子”总是在吃亏受委屈,“坏孩子”总是能得到自己想要的一切。

所以也就不奇怪,等他们长大后看到世界是这样的:

人人都要你让,然而他们自己都不让。

我弱我有理,人至贱无敌,按闹分配 。

德国没有“让文化”,然而他们在公共场合的礼让却令人印象深刻。

出入商场,永远有人帮你拉门让你先走。

车来了,电梯到了,所有人自动闪到一旁,让里面的人先下。

遇到交通堵塞,“拉链式通行”有条不紊,每一辆车都在主动让行。

是因为德国人品德更高尚?显然不是。

他们只是从小更讲规则罢了。

在幼儿园,游乐场,从来看不到争先恐后的情景,小朋友们从小就知道排队轮流。

小朋友之间发生争执,老师会花很多心思去了解事情的原委,再决定处罚。

尤其是到了小学,规则已经从幼儿园时的“禁止动手”变成了“可以正当防卫”,要弄清楚一场争执谁是谁非已经变得相当困难。

令我感动的是,老师们仍然不遗余力地去做这件事。

他们不讲人情,不讲美德,只是极力弄清事实,捍卫规则。

孩子生长在一个公平的世界里,也就更愿意遵守规则。

他们长大后看到的世界是这样的:

在商场排队结账,如果有人耍小聪明插队,店员会对他说不好意思请站到后面去,所有人都会投之以鄙视的目光。

如果在一个社会中遵守规则的人永远不会吃亏,让不让还重要吗?

只有规则缺失的时候,才需要呼喊高风亮节。

我在国内读大学的时候,有件事至今都无法释怀。

有一次辅导员找到我,告诉我一个好消息一个坏消息。

好消息是我获得了一等奖学金,坏消息是成绩和睡在我上铺的姐们一模一样,而名额只有一个。

我是学生干部,似乎应该让一让,而她是资深学霸,一直都拿一等奖,似乎也可以让一让。

于是辅导员问我们,谁愿意让?

辅导员已经尽力了,他帮我们申请到了一样的奖金,要让的只是那张获奖证书。

可我们都不愿意,谁的成绩也不是白来的。

最后实在没有办法,只能抽签决定,于是我得到了那张证书。

可我一点也不开心,因为我看到了我最好的朋友难过的样子。

原本是人生的高光时刻,却令我感到深深的内疚和困惑。

既得利益者尚且如此,我更不敢去想失去者的心情,这个话题从此成为禁忌,我们之间再也没有提起过。

可是,我只是得到了自己应得的,有错的难道不是规则吗?

堂堂一所高校,大几百的奖学金毫不在乎,却不肯多发一张几毛钱的证书!

在我们从小到大的教育中,令人啼笑皆非的规则比比皆是,最后都用人情去糊弄。

大孩子让着小孩子,自家孩子让着别人家孩子,就是看似有规则,实际都是在践踏规则。

大人不去思考规则的合理性,不肯花心思去捍卫规则的公平性,而是寄希望孩子压抑天性,用高风亮节去填补规则的漏洞,不是懒政是什么?!

也许有人要说,好好好,别的我都同意,可是小孩子更弱小,教大孩子让着小孩子也没错吧?

这个问题薛兆丰教授是这样回答的:

不需要去教,因为没有必要。

老大天生就憨,老二天生就精,这是一种天然的平衡。

作为二胎老母亲,我表示不能同意更多。

当我看到小米两岁不到时对着镜子练假摔,练完假摔练假哭时,就知道她有她自己的生存技能,老大欺负不了她。

只要父母制定好公平的规则,处理问题对事不对人,两个孩子相爱相杀的过程就是自然成长的过程。

事实上在我们国家,老大从小被灌输“要让着弟弟妹妹”的家庭往往更容易出问题。

扶弟魔是怎样养成的?

被养废的弟弟妹妹们难道还少吗?

3

要美德,不要表演型人格

看到这里,也许有人要问:

谦让是一种美德,难道真的不需要提倡吗?

对于这个问题,陈铭关于道德和道德绑架的论述直击要害:

道德是用来律己的,不是用来约束他人的。

用道德去约束他人、批判他人,叫做道德绑架。

所以,拥有美德的人应该得到赞扬,而做不到的人不应该得到惩罚。

换句话说,没有人应该被架在美德上。

可是东汉末年有个人,从四岁开始就把自己架在了美德上。。。铁锅炖自己。

好吧,现在我们就来说说,孔融小朋友长大后成了怎样的人。

他留给我们的是,两个空洞的名号,数十篇零散的文章,和几件一言难尽的轶事。

94版《三国演义》中孔融形象

这两个名号叫“东汉名士”和“建安七子”,搁现在相当于微博大V,著名公知。

著作不多,文采不错,尤以散文见长,但缺少代表作,和七步成诗的曹植还有点差距。

作为孔大圣人的直系亲属、名门之后,占领舆论高地之后参政议政是常规操作。

可惜孔融“文学邈俗而不达治务,所在败绩”,写文章可以,干正事不行。

他最著名的官职是北海国相,花了一番精力,把北海打理得那是非常。。。不咋地。

最后高潮来了,袁谭攻打北海,“流矢如雨,短兵相接”,而孔融狠狠秀了一把“凭几读书,谈笑自若”。

人家在打仗,他在读书,这么淡定,想必是有一手吧?

不,凹完造型之后这位老兄就仓皇逃命去了,连老婆孩子都不管了。

于是妻儿被掳,北海沦陷。

有意思的是,这么一个热爱表演的人,却痛恨别人表演。

有一次路过坟地,孔融看到有个人在哭亡父,“哭而不悴”,干打雷不下雨,脸色不够憔悴,一怒之下就把那人杀了。

好家伙,道德不仅可以用来绑架,还可以用来杀人。

演技不够是有生命危险的,望流量小生们周知。

别看孔融的业务能力不行,国骂水平却是无人能敌。

和今天的一些公知一样,他长期负责怼天怼地怼领导,有问题要骂,没有问题创造问题也要骂。

把曹操调戏得鼻孔冒烟,最后实在忍不了,把他给杀了。

杀他的理由你猜,你使劲猜!

谁会想到这个四岁让梨的道德标兵,最后的罪名竟然是——不孝!

事情是这样的,这位在当时思想界影响力巨大的公知发表了一番惊世骇俗的言论:

“父之于子,当何有亲?论其本意,实为情欲发耳!子之于母,亦复奚为?譬如寄物瓶中,出则离矣!”

翻译成人话就是:

父亲对孩子有什么恩情呢?孩子不过是他情欲的产物。孩子对于母亲又是什么呢?不过是东西寄放在瓶子里,东西出来了,就和瓶子没有关系了。

翻译成人话之后发现这根本不是人话。

别说是在两千年前以孝治天下的东汉,就算是搁在独立自由到飞起的当代西方社会,这番言论也难过伦理这一关。

教坏小朋友啊!

我之所以拒绝给孩子讲孔融让梨的故事,其中一个朴实无华的原因,就是不想将来被她们当做瓶子。

我们总不能把小孩教育得道德“高尚”了,人性却扭曲了,人格竟然还分裂了!

为什么一个在“忠孝仁义之家”长大、从小就被强化道德教育的孩子长大会变成这样?

道理其实并不难懂。

美德一旦偏离了本心,就离虚伪不远了。

如果一个人连自己内心的正常欲望都从来不敢承认和面对,根本就没有机会战胜私欲,走向真正的高尚。

他们只会走向分裂。

儒家思想后来发展成程朱理学,“存天理,灭人欲”深入人心,统治着宋明庞大的帝国。

到了明朝中后期,奇景出现了。

官员以道德批判为主业,贪污腐败为副业,把满口仁义道德玩到了极致。

连皇帝都一边被他们怼得怀疑人生,一边被他们坑得欲哭无泪。

直到阳明心学横空出世,才刹住了程朱理学日渐变态的趋势。

而阳明心学的主旨就是“知行合一”,不再追求看上去很美的道德,而是主张“向心求”和“事上练”。

什么意思呢?

从心,务实。

德行需要修炼,需要思想和行为的同步,而不是分离。

王阳明开挂的一生,就是对心学最好的注解,既成就了事业,也成就了美德。

而他对弟子的教诲,也解开了我们对教育的许多困惑。

与其费力说教,不如引导孩子遵从自己的内心。

当一个人觉得美德比私欲更能为自己的内心带来平静和幸福时,自然就会去追求美德。

首先得允许孩子做个正常人,他们才有可能成为高尚的人。

去年我参加了某救助平台的捐助。

刚转完账就在捐助名单里看到熟悉的头像和昵称,一眼就认出了那是谁。

捐助的对象我是认识的,和她却没有交集,想必是在群里看到了相关的消息。

为一个素昧平生的人慷慨解囊,已经是件很暖心的事。

更让人感佩的是,直到今天,她对这事都只字未提。

做自己想做的,无所谓是否被别人知道,这样的美德才真正拥有了灵魂,获得了自由。

刘擎教授说:

不要去表现美德,而是要成为美德。

深以为然。

共勉。

【声明】本文章不以盈利为目的,如有未注明出处文章的作者或图片,请版权持有者联系我们我们会补上相关作者及出处,感谢您的辛勤创作。凡注明为其他媒体来源的信息,均为转载自其他媒体,转载并不代表赞同其观点,也不代表对其真实性负责。若您对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与我们联系。感谢您的关注和支持!文章首图来源:Unsplash